Archiv für das Jahr 2012

Sonntag, 22. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

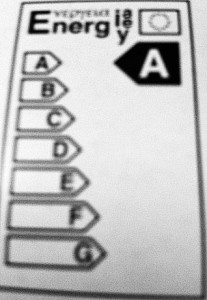

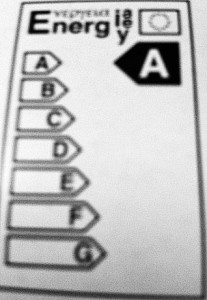

Seit 30. November 2011 müssen alle TV-Geräte sowie Kühl- und Gefriergeräte und seit 20. Dezember 2011 alle Waschmaschinen und Geschirrspüler im Handel mit dem neuen Energie-Label gekennzeichnet werden. Für Wäschetrockner, Lampen, Klimageräte und Backöfen gilt derzeit weiterhin das bestehende Label. Die richtige Kennzeichnung der Geräte wurde nun im Zuge des EU-Projektes “Come On Labels” von der Österreichischen Energieagentur stichprobenartig überprüft. In 20 Geschäften wurden sogenannte “Shop Visits” durchgeführt und dabei über 3.000 Produkte kontrolliert. Mit 58 % korrekt gelabelten Haushaltsgeräten zeigt sich auch in Österreich der bisherige europäische Trend bei der Umsetzung der verpflichtenden Energieverbrauchskennzeichnung.

Seit 30. November 2011 müssen alle TV-Geräte sowie Kühl- und Gefriergeräte und seit 20. Dezember 2011 alle Waschmaschinen und Geschirrspüler im Handel mit dem neuen Energie-Label gekennzeichnet werden. Für Wäschetrockner, Lampen, Klimageräte und Backöfen gilt derzeit weiterhin das bestehende Label. Die richtige Kennzeichnung der Geräte wurde nun im Zuge des EU-Projektes “Come On Labels” von der Österreichischen Energieagentur stichprobenartig überprüft. In 20 Geschäften wurden sogenannte “Shop Visits” durchgeführt und dabei über 3.000 Produkte kontrolliert. Mit 58 % korrekt gelabelten Haushaltsgeräten zeigt sich auch in Österreich der bisherige europäische Trend bei der Umsetzung der verpflichtenden Energieverbrauchskennzeichnung.

Die Gerätekennzeichnung wurde vor Ort in Elektrogroßmärkten, Elektrofachgeschäften und Möbelhäusern begutachtet, aber auch Internethändler (Online-Shops) wurden berücksichtigt. Das EU-Effizienzlabel muss je nach Geräteart deutlich sichtbar außen auf der Vorder- oder Oberseite des Gerätes platziert werden. Bei den “Shop Visits” waren 58 % der Haushaltsgeräte korrekt gekennzeichnet, 27 % fehlerhaft und 14 % der Geräte hatten gar kein Label. Bei fehlerhaft gekennzeichneten Produkten war das Label meist verdeckt oder im Inneren des Gerätes angebracht.

Der Energieverbrauch eines Haushaltsgerätes ist langfristig ein wesentlicher Kostenfaktor, der schon bei der Anschaffung berücksichtigt werden sollte. Als Unterstützung bei der Kaufentscheidung soll hier das Energielabel der EU dienen, das über die Energieeffizienz eines Gerätes informiert. Hersteller und Handel

sind verpflichtet, das EU-Energielabel mitzuliefern bzw. im Verkaufsraum gut sichtbar an jedem Gerät anzubringen. Seit Juli 2012 heißt es jetzt außerdem “Aus” für die A-Klasse bei Kühl- und Gefriergeräten. Sämtliche in Europa produzierten bzw. importierten Geräte müssen zumindest die Klasse A+ erfüllen. Noch ineffizientere Kühlgeräte der Klassen B, C oder D sind bereits völlig aus dem Handel verschwunden.

Das EU-Energielabel wurde ab Mitte der 1990er Jahre zur Energieverbrauchskennzeichnung verschiedener Haushaltsgerätegruppen und Lampen eingeführt. Die Wertungsklassen von A bis G geben Auskunft über Energiebedarf und andere Gebrauchseigenschaften eines Produkts. Um wieder dem Stand der Technik zu entsprechen, wurde das Label für Kühl-/Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler umfassend überarbeitet. Neue, zusätzliche Effizienzklassen A+, A++ und A+++ wurden geschaffen und erstmals auch ein Label für Fernsehgeräte eingeführt.

Die beste Kennzeichnungsrate im Test der Energieagentur erreichten Kühl- und Gefriergeräte mit 66 % richtig gelabelten Produkten. 22% der Kühl- und

Gefriergeräte waren fehlerhaft gekennzeichnet und nur 12 % der Geräte waren ohne EU-Label. Waschmaschinen und Geschirrspüler waren zu fast 60 % richtig gekennzeichnet und Wäschetrockner zu 50 %. Bei Fernsehgeräten ist die Situation anders. Aufgrund der erstmaligen Kennzeichnungspflicht seit 30. November 2011 und der Ausnahme für Geräte, die bereits zuvor in den Handel gekommen sind, waren zum Zeitpunkt der Shop-Besichtigung erst rund 20 % der Produkte mit dem

neuen EU-Label gekennzeichnet.

Bei den elektrischen Backöfen waren nur rund 30 % der Produkte korrekt gekennzeichnet. Hier gab es die meisten fehlerhaft gekennzeichneten Produkte mit 48 %. Bei den Backöfen gibt es derzeit noch die alte Label-Version, die aus einem farbigen Grundetikett und einem separaten Datenstreifen des Herstellers besteht, und diese zweigeteilte Kennzeichnung war besonders oft unvollständig. Generell kann angemerkt werden, dass die richtige Kennzeichnung in Elektrofachgeschäften mit (74 %) und Elektrogroßmärkten (69 %) überwiegend gut ist. Mangelhaft war die Kennzeichnung bei Internet-Shops mit nur 47 % richtig angebrachter Labels. “Der größte Nachholbedarf besteht allerdings bei der Kennzeichnung von Einbauküchengeräten im Möbelhandel. Hier war der Anteil mit 25 % korrekt gelabelter Geräte nur sehr gering”, so Roland Hierzinger, Projektleiter von “Come On Labels”. In diesen Geschäften gibt es viele Einbaugeräte, die in der Praxis kaum gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungspflicht gilt jedoch auch für diese.

Um den KonsumentInnen die Auswahl eines energieeffizienten Produktes tatsächlich zu erleichtern, muss die Kennzeichnung mit dem EU-Label noch verbessert werden. Dazu wurde im Projekt “Come On Labels” eine Anleitung für die richtige Kennzeichnung der Geräte erarbeitet, die Händlern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Um die korrekte Anwendung der Labels zu überprüfen, werden im Rahmen von “Come On Labels” noch weitere “Shop Visits” durchgeführt.

Tags: Österreichische Energieagentur, Come On Labels, Effizienzklasse, Energie-Label, Energieeffizienz, Energieeffizienzklasse (EEK), Energieverbrauch, Energieverbrauchskennzeichnung, EU, Haushaltsgeräte, Kennzeichnung, Kennzeichnungspflicht, Label-Kennzeichnung, Roland Hierzinger, Test, Wertungsklassen

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Freitag, 20. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Für hohe Wellen bis zur Berichterstattung darüber in wichtigen Medien in Deutschland hatte der Plan einiger maßgeblicher Wiener Gastronomen geführt, für bestelltes Trinkwasser zusätzlich Geld einzuheben. Berndt Querfeld, Betreiber unter anderem des legendären Wiener Cafe Landtmann, welcher bereits vor einigen Monaten mit der Erhöhung der Wiener Melange auf stolze 4.90 Euro für verständnisloses Kopfschütteln gesorgt hatte, stellte sich nun an die Spitze jener Kaffeehausbetreiber, welche künftig für ein Glas Trinkwasser zusätzliches Geld einheben wollen. Er rechtfertigte dies in der ORF-Sendung “ZIB24″ vor allem damit, dass durch die Konsumation von Trinkwasser den Gastronomen viel Geld entgehen würde und daher eben auch für dieses kassiert würde.

Für hohe Wellen bis zur Berichterstattung darüber in wichtigen Medien in Deutschland hatte der Plan einiger maßgeblicher Wiener Gastronomen geführt, für bestelltes Trinkwasser zusätzlich Geld einzuheben. Berndt Querfeld, Betreiber unter anderem des legendären Wiener Cafe Landtmann, welcher bereits vor einigen Monaten mit der Erhöhung der Wiener Melange auf stolze 4.90 Euro für verständnisloses Kopfschütteln gesorgt hatte, stellte sich nun an die Spitze jener Kaffeehausbetreiber, welche künftig für ein Glas Trinkwasser zusätzliches Geld einheben wollen. Er rechtfertigte dies in der ORF-Sendung “ZIB24″ vor allem damit, dass durch die Konsumation von Trinkwasser den Gastronomen viel Geld entgehen würde und daher eben auch für dieses kassiert würde.

“Nachdem die, hirnverbrannte Idee‘ – so zu lesen in der ‘Süddeutschen Zeitung’ am 10. Juli 2012 – in Wiens Gastronomie Geld für Leitungswasser zu verlangen, nunmehr auch über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgt, bedarf diese Angelegenheit einer Klarstellung aus touristischer Sicht”, reagierte auch sogleich Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner: Kostenfrei serviertes Leitungswasser ist “ein traditioneller Service in Wiens Gastronomie, und zwar in Restaurants ebenso wie in Kaffeehäusern.” Wien, das nachweislich weltweit mit seiner Gastfreundschaft punktet, laufe nun Gefahr, einen empfindlichen Imageverlust zu erleiden. “Eine Gastronomie von internationalem Rang zeichnet sich auch durch den Verzicht auf kleinliche Gesten aus”, ist Kettner überzeugt.Dafür gehts bislang dem Wien-Tourismus noch gut: Mit einem Plus von 8,4 % gegenüber dem Vergleichswert 2011 stiegen die Nächtigungen der ersten Jahreshälfte 2012 auf 5,5 Millionen. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie erhöhte sich in der Periode Jänner bis Mai um 5,1 % auf 191,5 Millionen EURO – ein Bestwert, der Kettner allerdings nicht restlos glücklich macht. Der besonders stark steigende Gästezustrom aus Übersee spricht ebenso stark für die 3. Piste am Wiener Flughafen.

Von Wiens Hauptmärkten legte in der ersten Jahreshälfte Russland mit einem 25 %-igen Nächtigungsplus am stärksten zu, gefolgt von Japan (+ 19 %), der Schweiz (+ 15 %) und den USA (+ 12 %). Zuwächse gab es weiters aus Deutschland (+ 2 %), Österreich (+ 9 %), Großbritannien (+ 8 %) und Frankreich (+ 5 %), während, wie bereits erwähnt, die Nächtigungen aus Italien (- 1 %) und Spanien (- 2 %) den vorjährigen Vergleichswert nicht erreichten.

Erstmals lässt sich heuer die Entwicklung der Nächtigungen aus Brasilien, Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfolgen. Diese Märkte werden erst seit 2011 einzeln erfasst, zuvor waren ihre Nächtigungen Teil der Blöcke “Zentral- und Südamerika” bzw. “arabische Länder in Asien”. Alle drei weisen im ersten Halbjahr 2012 hohe Steigerungen aus: Die meisten Nächtigungen unter ihnen, nämlich 45.000, lieferte Brasilien mit einem Zuwachs von 40 % gegenüber Jänner bis Juni 2011. Die V.A.E. brachten es auf 25.000 Nächtigungen, was ein Plus von 27 % bedeutet, und Saudi Arabien ließ seine Nächtigungen um nicht weniger als 163 % auf 31.000 hochschnellen.

Das positive Halbjahresergebnis wirkte sich mit gesteigerten Nächtigungszahlen für alle Kategorien der Wiener Beherbergungsbetriebe aus. Die durchschnittliche Bettenauslastung erhöhte sich geringfügig auf 52,6 % (1-6/2011: 52,5 %), was einer gegenüber der Vergleichsperiode unveränderten Zimmerauslastung (sie wird in Österreich nicht erhoben) von rund 66 % entspricht. – In Anbetracht einer Kapazitätserweiterung um 2.500 Betten (+ 5,0 %) von Juni 2011 auf Juni 2012 durchaus bemerkenswert.

Die Ergebnisse im Detail

| Herkunftsland |

Nächtigungen

Jänner-Juni 2012 |

Nächtigungen

Juni 2012 |

Nächtigungsumsatz

netto *)

in Euro

Jänner-Mai 2012 |

| Deutschland |

1.112.000

+2% |

229.000

-4% |

36.589.000

-1% |

| Österreich |

1.090.000

+9% |

206.000

+10% |

34.295.000

+6% |

| Russland |

319.000

+25% |

42.000

+28% |

12.631.000

+20% |

| USA |

275.000

+12% |

79.000

+13% |

11.037.000

+11% |

| Italien |

273.000

-1% |

33.000

-9% |

9.651.000

-5% |

| Großbritannien |

188.000

+8% |

43.000

+22% |

7.291.000

+1% |

| Schweiz |

179.000

+15% |

33.000

+2% |

6.910.000

+15% |

| Frankreich |

164.000

+5% |

30.000

-6% |

5.930.000

+5% |

| Spanien |

134.000

-2% |

34.000

+2% |

4.393.000

-6% |

| Japan |

130.000

+19% |

27.000

+11% |

5.386.000

+25% |

| übrige |

1.638.000 |

357.000 |

57.397.000 |

| alle Länder |

5.503.000

+8,4% |

1.113.000

+8,6% |

191.511.000

+5,1% |

*) ohne Frühstück, Heizungszuschlag, Umsatzsteuer

Tags: Berndt Querfeld, Cafe Landtmann, Gastfreundschaft, Gastronomie, Kaffeehaus, Kaffeehausbetreiber, Leitungswasser, Nächtigungszahlen, Norbert Kettner, Süddeutsche Zeitung, Tourismus, Trinkwasser, Wien Tourismus, Wiener Melange

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Donnerstag, 19. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Die EU-Kommission hat einen Gesundheitspreis für Journalisten ausgeschrieben. Mit diesem belohnt sie anspruchsvolle journalistische Arbeit zu den Themen Patientenrechte und Gesundheitsversorgung. Der mit bis zu 6.000 Euro dotierte Preis ist Teil der Kampagne “Europa für Patienten”, mit der elf gesundheitspolitische Initiativen in den Vordergrund gerückt werden, darunter Alzheimer, Krebs, psychische Gesundheit, Impfung, Patientensicherheit, seltene Krankheiten, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, Arzneimittel, Organspende.

Die EU-Kommission hat einen Gesundheitspreis für Journalisten ausgeschrieben. Mit diesem belohnt sie anspruchsvolle journalistische Arbeit zu den Themen Patientenrechte und Gesundheitsversorgung. Der mit bis zu 6.000 Euro dotierte Preis ist Teil der Kampagne “Europa für Patienten”, mit der elf gesundheitspolitische Initiativen in den Vordergrund gerückt werden, darunter Alzheimer, Krebs, psychische Gesundheit, Impfung, Patientensicherheit, seltene Krankheiten, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, Arzneimittel, Organspende.

Auch mit dem Thema “Altern” oder anderen gesundheitsrelevanten Themen können sich die Artikel auseinandersetzen. Zum zweiten Mal wird auch ein Sonderpreis für das Thema “Raucherentwöhnung” verliehen. Journalisten können ihre im Zeitraum vom 25. Juli 2011 bis 31. Juli 2012 in Print- oder Online-Medien in einem EU-Mitgliedstaat veröffentlichten Artikel einreichen. Beurteilungskriterien sind, unter anderem, Neuheit und Relevanz der Informationen für die Öffentlichkeit, Originalität und Rechercheaufwand.

Durch die prämierten Beiträge soll zur Sensibilisierung grenzübergreifender Gesundheitsbedrohungen beigetragen werden. Auch die Gesundheitsförderung und Prävention sowie die Verbesserung des Zugangs zu besserer und sichererer Gesundheitsversorgung sollen angeregt werden. Das aktuelle EU-Gesundheitsprogramm unterstützt Projekte und Aktionen von 2008 bis 2013. Die jährlichen Ziele sind dieselben wie die der Strategie Europa 2020: Investitionen in Gesundheit und Lösungen für das Problem der Überalterung der Gesellschaft haben Vorrang.

Tags: Altern, Alzheimer, Arzneimittel, Überalterung, EU, EU-Gesundheitspreis, EU-Gesundheitsprogramm, EU-Kommission, Europa, Europa für Patienten, Gesellschaft, Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitspreis, Gesundheitspreis für Journalisten, Gesundheitsversorgung, Gesundheitswesen, Impfung, Journalismus, Journalisten, Krankheiten, Krebs, Organspende, Patientenrechte, Patientensicherheit, Prävention, Raucherentwöhnung, Soziales

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 18. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

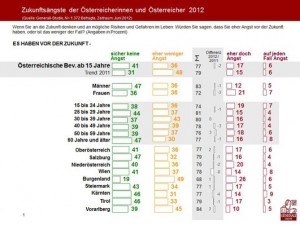

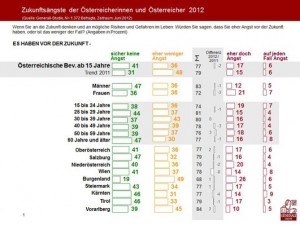

Die Österreicherinnen und Österreicher blicken zwar vorsichtig optimistisch in die Zukunft, aber Zukunftängste gibts es dennoch: Zwei Drittel der Bevölkerung fürchten einen Anstieg der Lebenshaltungskosten, also Vertauerungen. Die Sorge um die Gesundheit und um die Umwelt rangieren an zweiter Stelle. Dies geht aus einer aktuellen Generali-Studie über die “Zukunftsängste 2012″ hervor. Im Rahmen der Generali-Studie über die “Zukunftsängste 2012″ wurden 1.372 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren im Juni von einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut zu ihren Sorgen befragt.

Die Österreicherinnen und Österreicher blicken zwar vorsichtig optimistisch in die Zukunft, aber Zukunftängste gibts es dennoch: Zwei Drittel der Bevölkerung fürchten einen Anstieg der Lebenshaltungskosten, also Vertauerungen. Die Sorge um die Gesundheit und um die Umwelt rangieren an zweiter Stelle. Dies geht aus einer aktuellen Generali-Studie über die “Zukunftsängste 2012″ hervor. Im Rahmen der Generali-Studie über die “Zukunftsängste 2012″ wurden 1.372 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren im Juni von einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut zu ihren Sorgen befragt.

Laut aktueller Generali-Studie über die Zukunftsängste 2012 geben zwar 77% der Österreicher an, wenig bis gar keine Angst vor der Zukunft zu haben. Im Vorjahr waren es 79%. Dennoch ist die Unsicherheit in der Bevölkerung wieder größer geworden: So fühlen sich die Österreicher von allen abgefragten Risiken stärker bedroht als vor einem Jahr. Seit der ersten Erhebung 2005 haben sich die Österreicher auch noch nie um ein Risiko so gesorgt, wie aktuell um den Anstieg der Lebenshaltungskosten: 67% fürchten eine Teuerung, bei den Frauen sind es sogar 70% der Befragten.

67% der Österreicher fühlen sich vom Anstieg der Lebenshaltungskosten in ihrer Existenz bedroht. Das sind um 21 Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. Jeweils 57% fürchten sich vor einer schweren Krankheit und der globalen Umweltverschmutzung. Beschäftigte die Österreicher im Vorjahr sehr stark das Risiko eines Atomunfalls (nach der Katastrophe von Fukushima) und eines Pflegefalls, so sind diese Themen aktuell nicht so präsent. Dafür haben die Kürzungen der staatlichen Gesundheits- (56%) und Sozialleistungen (55%) wieder an Bedeutung gewonnen. Ebenso bereitet die Verschlechterung der Wirtschaftslage den Österreichern mit 55% deutlich mehr Sorgen als in der Vergangenheit (2011: 38%).

Die Zunahme der Sorgen der Österreicher geht mit einem schmäleren Haushaltsbudget einher. 37% der Befragten geben an, gegenüber 2011 weniger Geld zur Verfügung zu haben; bei knapp jedem zweiten Österreicher (47%) ist das Budget gleich geblieben. Zum Vorjahr gibt es hier deutliche Veränderungen: 2011 verfügten nur 29% der Österreicher über ein kleineres Budget, und bei 48% blieb die Haushaltskassa gleich gefüllt wie 2010. Mit einer geringfügigen Steigerung von 23% auf 25% ist die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes konstant niedrig geblieben. Und auch die Sorge vor Zahlungsunfähigkeit und Privatkonkurs liegt bei 23%

nach 18% im Vorjahr.

Am gelassensten in die Zukunft blicken die Bewohner des Ländle (Vorarlberg). Laut “Generali-Zukunftsstudie 2012″ haben 84% der Vorarlberger grundsätzlich wenig bis gar keine Angst vor der Zukunft. Danach folgen die Tiroler und Salzburger mit je 79%. Deutlich unter dem Österreich-Durchschnitt von 77% liegt das Burgenland: Hier blicken lediglich 68% der Befragten ohne Angst und Sorge in die Zukunft. Betrachtet man die einzelnen Risiken, dann liegen die Wiener mit ihren Ängsten um 10% unter dem österreichischen Durchschnitt. Bei einem Drittel aller abgefragten Risiken haben die Wiener den niedrigsten Wert. Sie weisen insgesamt die geringste Furcht auf, selbst einmal ein Pflegefall zu sein (45%, Burgenland: 70%) oder die Kinder zu verlieren (34%, Burgenland: 59%). Mit 25% fühlen sie sich österreichweit auch am wenigsten von einem Verkehrsunfall bedroht (Burgenland: 49%). Am stärksten vor den einzelnen Risiken ängstigen sich die Burgenländer. Sie liegen um 22% über dem österreichischen Durchschnitt bzw. haben die Burgenländer von 32 abgefragten Risiken 24 mal den Höchstwert erreicht.

DIE ZUKUNFTSÄNGSTE DER ÖSTERREICHER 2012 im Detail:

1. Anstieg der Lebenshaltungskosten 67% (2011: Platz 2, 46%)

2. Schwere Krankheit 57% (2011: Platz 1, 50%)

Globale Umweltverschmutzung 57% (2011: Platz 5, 43%)

4. Kürzung der Gesundheitsleistungen 56% (2011: Platz 7, 42%)

5. Kürzung der Sozialleistungen 55% (2011: Platz 9, 38%)

Verschlechterung der Wirtschaftslage 55% (2011: Platz 9, 38%)

7. Ein Pflegefall sein 54% (2011: Platz 3, 44%)

8. Währungskrise 49% (2011: Platz 9, 38%)

9. Kürzung der staatlichen Pension 48% (2011: Platz 8, 40%)

Einen Pflegefall in der Familie haben 48% (2011: Platz 5, 43%)

11. Atomunfall 47% (2011: Platz 3, 44%)

Höhere Steuern 47% (2011: Platz 17, 33%)

13. Lokale Umweltverschmutzung 45% (2011: Platz 20, 30%)

Klimawandel 45% (2011: Platz 9, 38%)

Zahlungsunfähigkeit eines EU-Landes 45% (2011: Platz 19, 31%)

Tags: Österreich, Generali-Studie, Gesundheit, Lebenshaltungskosten, Meinungsforschung, Sorge, Soziales, Studie, Umfrage, Umwelt, Zukunftsängste, Zukunftsängste 2012

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Dienstag, 17. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Gangveränderungen können laut neuen Forschungen ein erhöhtes Risiko für kognitive Störungen signalisieren: Beispielsweise die Verlangsamung der Schrittgeschwindigkeit oder eine variablere Schrittweise – könnten auf einen Abbau der kognitiven Funktion hindeuten, wie bei der Alzheimer’s Association’s International Conference® 2012 (AAIC® 2012) vorgestellte neue Forschungsstudien nahelegen.

Schwierigkeiten beim Gehen sind demnach zwar nicht notwendigerweise Konsequenzen des Alterns. Allerdings zählen sie bei älteren Personen zu den häufigen und relevanten Problemen. Forschungen zeigen, dass Menschen mit Gehschwierigkeiten nicht nur einem höheren Risiko zu fallen ausgesetzt sind, sondern möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko aufweisen könnten, Gedächtnisstörungen und Demenz zu entwickeln. Ganganalysen zeigen, dass Schrittgeschwindigkeit und -veränderungen mit kognitiven Störungen einhergehen können.

Dr. med. Stephanie A. Bridenbaugh vom Basel Mobility Center in Basel, Schweiz, und Kollegen nutzten quantitative Ganganalysen zur Erforschung dieser Frage. Vom Jahr 2007 bis 2011 verfolgte die Studie 1.153 Teilnehmer (Durchschnittsalter 77 Jahre) einschließlich ambulant behandelter Patienten der Basel Memory Clinic und des Basel Mobility Centers plus kognitiv gesunder Teilnehmer in einer Baseler Kohortenstudie.

Die Teilnehmer wurden entsprechend ihrer kognitiven Diagnosen in Gruppen aufgeteilt: kognitiv gesund, leichte kognitive Störung (mild cognitive impairment MCI) oder Alzheimer-Demenz. Diejenigen mit Alzheimer-Demenz wurden in die Gruppen leicht, moderat oder schwer unterteilt. Der Gang wurde unter Verwendung eines 10 Meter langen elektronischen Laufsteges mit fast 30.000 integrierten Drucksensoren gemessen. Alle Teilnehmer führten ein “normales” Gehen und zwei unterschiedliche “Doppelaufgaben” aus – normales Gehen bei gleichzeitigem lauten Rückwärtszählen oder bei gleichzeitiger Nennung von Tiernamen.

Die Forscher fanden heraus, dass der Gang je nach Entwicklungsstadium des kognitiven Abbaus langsamer und veränderlicher wurde. In allen Gruppen waren die Gehgeschwindigkeiten bei den Doppelaufgaben langsamer als beim normalen Gehen. Die Patienten mit Alzheimer-Demenz gingen langsamer als diejenigen mit MCI, die wiederum langsamer gingen als die kognitiv gesunden Patienten”, erläuterte Dr. Bridenbaugh.

Beeinträchtigungen der Mobilität werden oft mit Demenz assoziiert und manche Gangveränderungen können sogar auftreten, bevor der kognitive Abbau durch traditionelle Testverfahren entdeckt werden kann. Die Ganganalyse kann das Gehen einfach, schnell und objektiv messen. Falls Probleme auftauchen, kann diese Methode frühzeitig Risiken des Fallens und Frühstadien kognitiver Störungen bei älteren Personen aufdecken”, fügte Bridenbaugh hinzu. Eine Ganganalyse wird nicht eine umfassende neuropsychologische Untersuchung zur Diagnose des kognitiven Status eines Patienten ersetzen. Allerdings kann die Ganganalyse ein bedeutendes Instrument zur Unterstützung der Diagnoseerstellung sein und Behandlungseffekte oder die Krankheitsentwicklung aufzeigen.”

Die Alzheimer’s Association ist nach eigenen Angaben die führende gemeinnützige Gesundheitsorganisation für die Pflege und Unterstützung von Alzheimer-Erkrankten und die Erforschung der Krankheit. Ihre Mission ist es, die Alzheimer-Erkrankung durch den Ausbau der Forschung zu eliminieren, Pflege bereitzustellen und zu verbessern, alle Betroffenen zu unterstützen und das Risiko von Demenz-Erkrankungen durch die Förderung der Gesundheit des Gehirns zu vermindern.

Tags: Altern, Alzheimer, Alzheimer's Association, Alzheimer's Association's International Conference® 2012 (AAIC® 2012), Alzheimer-Patienten, Basel Memory Clinic, Basel Mobility Center, Demenz, Diagnose, Erkrankung, Forschung, Forschungsstudie, Ganganalyse, Gangveränderungen, Gedächtnisstörungen, Gehschwierigkeiten, Gesundheit, kognitive Funktion, kognitive Störungen, Krankheit, Medizin, mild cognitive impairment MCI, Mobilität, Schrittgeschwindigkeit, Schweiz, Stephanie A. Bridenbaugh, Studie, Testverfahren, Wissenschaft

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Montag, 16. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Rituelle islamische Kindes-Beschneidung in Deutschland

Foto: CC Matthias Schreiber

Seit das Kölner Landesgericht die Beschneidung (Zirkumzision) von Buben aus religiösen Gründen als Körperverletzung verurteilte, gehen sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Wogen hoch:

Konfessionslose und Gegner von “Privilegien” für Glaubensgemeinschaften haben genauso wie viele gläubige Christen keinerlei Verständnis dafür, dass ohne medizinische Notwendigkeit Jungen im Judentum und im Islam in der heutigen Zeit noch die Vorhaut ihres Penis abgetrennt wird und begründen dies mit dem Grundgesetz, wonach es ein Recht auf körperliche Unversehrtheit eines jeden Menschen gibt. Neben direkt betroffnenen jüdischen und islamischen Verbänden sehen hingegen die deutsche Bischofskonferenz und auch Wiens Erzbischof Kardinal Schönborn durch dieses Urteil die Religionsfreiheit, welche ebenfalls das Grundgesetz garantiert, gefährdet:

Schönborn schreibt in einem Kommentar für die Zeitung “heute” von einem “besorgniserregenden Signal”: Es wäre ein “Akt der Gewalt”, würde man Eltern das Recht absprechen, “ihre Kinder selber und nach ihren eigenen Wertmaßstäben zu erziehen”. Für Juden sei die Beschneidung “von grundlegender religiöser Bedeutung” und “geradezu ein Identitätsmerkmal der Zugehörigkeit zum Judentum”, erklärt der Kardinal. Im Islam sei die Beschneidung eine fest verankerte Tradition. In vielen Teilen der Welt werde zudem die Beschneidung aus hygienischen Gründen praktiziert, so Schönborn.

Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes hingegen, die sich seit Langem gegen die Beschneidung von Mädchen vor allem in islamischen Ländern einsetzt, begrüßt hingegen das “wegweisende Urteil” des Landgerichts Köln: “Es zeigt deutlich, dass die körperliche Unversehrtheit von Kindern nicht mit religiösen Argumenten verletzt werden darf,” betont Irmingard Schewe-Gerigk, Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes.

Wie das österreichische Nachrichtenmagazin “profil” in seiner am heutigen Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, sind 46% der Österreicher dafür, die rituelle Beschneidung von Buben zu verbieten. 40% wollen laut der im Auftrag von “profil” vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage, dass Beschneidungen wie bisher erlaubt bleiben. 14% wollten sich zu dem Thema nicht äußern.

Das Landesgericht Köln wertete die Beschneidung aus religiösen Gründen, wie sie im Judentum und im Islam seit Jahrtausenden praktiziert wird, als Körperverletzung. Anlass für das Urteil war die Beschneidung eines 4-Jährigen, die zu schweren Komplikationen, darunter Nachblutungen noch Tage später, geführt hatte.

Tags: Akt der Gewalt, Österreich, Beschneidung, Beschneidungsurteil, Christen, Deutschland, Gesundheit, Gewalt, Grundgesetz, Irmingard Schewe-Gerigk, Islam, Juden, Judentum, Kardinal Christoph Schönborn, Karmasin, körperliche Unversehrtheit, Körperverletzung, Komplikationen, Kultur, Landesgericht Köln, Medizin, Moslems, Profil, Religion, Religionsfreiheit, Soziales, Terre Des Femmes, Umfrage, Urteil, Zirkumzision

Abgelegt in Kulturia.com | 2 Kommentare »

Sonntag, 15. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Eigentumswohnungen in Deutschland sind je nach Lage günstig oder teuer, wie “Finanztest” berichtet: In München, aber auch in Großstädten wie Berlin und Hamburg gehen Wohnungen derzeit weg wie warme Semmeln. Hier stiegen die Preise im vergangenen Jahr um über 8 Prozent. In den meisten der über 400 deutschen Städte und Landkreise sind die Preise hingegen nur um 1 bis 3 Prozent gestiegen. Trotz der Preissteigerungen lohnt häufig genug der Kauf einer Immobilie gegenüber der Miete in der Regel. Wie Finanztest an einem Beispiel ausrechnet, ist das Vermögen des Käufers langfristig wertvoller als das Ersparte des Mieters.

Was Immobilienkäufer in Deutschland für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in 28 Städten und 22 Landkreisen bezahlen müssen, listet die Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest in ihrer Juli-Ausgabe auf. Eine 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung in guter Lage und Ausstattung kann man zum Beispiel in Halle an der Saale schon für knapp 130.000 Euro bekommen. Eine vergleichbare Wohnung kostet in Stuttgart rund 272.000 Euro, in München sogar 367.000 Euro.

Die teuerste Stadt ist München, bei Einfamilienhäusern gefolgt von Stuttgart und Frankfurt, bei Eigentumswohnungen von Hamburg und Stuttgart. Die niedrigsten Immobilienpreise gibt es vor allem im Osten der Republik. Egal ob Stadt oder Landkreis, die Lage einer Immobilie sowie die Bauqualität und die Ausstattung sind bei der Auswahl sehr wichtig. Es kann sich aber durchaus lohnen, eine Wohnung in guter Lage aber mit einfacher Ausstattung zu kaufen. Denn die Ausstattung lässt sich später noch ändern, die Lage nicht.

Der ausführliche Test Immobilienpreise ist in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und online unter www.test.de/immobilienpreise veröffentlicht.

Tags: Berlin, Deutschland, Eigentumswohnungen, Finanztest, Frankfurt, Halle, Hamburg, Immobilien, Immobilienpreise, Kauf, München, Miete, Preise, Stiftung Warentest, Stuttgart, Vergleich, Vermögen

Abgelegt in Immoplatz.com, Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Freitag, 13. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Geflügel ist allzu oft mit gefährlichen Keimen belastet. Dies zeigt ein AK Test von 20 vorverpackten Geflügelfleisch aus 20 Wiener Geschäften. Nachmessungen der Produkttemperaturen ergaben zudem: Bei fast jedem zweiten Produkt lag die Temperatur über den notwendigen vier Grad Celsius. Die appetitliche Nachricht: Keine der überprüften Hühnerfleisch-Proben war am Ablauftag verdorben: Das Fleisch darf nicht blass oder verfärbt sein, nicht sauer oder muffig riechen.

Geflügel ist allzu oft mit gefährlichen Keimen belastet. Dies zeigt ein AK Test von 20 vorverpackten Geflügelfleisch aus 20 Wiener Geschäften. Nachmessungen der Produkttemperaturen ergaben zudem: Bei fast jedem zweiten Produkt lag die Temperatur über den notwendigen vier Grad Celsius. Die appetitliche Nachricht: Keine der überprüften Hühnerfleisch-Proben war am Ablauftag verdorben: Das Fleisch darf nicht blass oder verfärbt sein, nicht sauer oder muffig riechen.

Die Arbeiterkammer (AK) hat im Mai 20 zumeist unter Schutzatmosphäre verpackte ganze Hühnerfleisch-Proben in 20 Wiener Supermarkt- und Diskonter-Filialen eingekauft: Merkur, Billa, Zielpunkt, Spar, Eurospar, Hofer, Lidl, Penny, Adeg. Die Untersuchung wurde von der Lebensmittelversuchsanstalt Klosterneuburg und der Veterinärmedizinischen Uni durchgeführt.Der AK-Test zeigte: Jede zweite Probe war mit Campylobacter-Keimen befallen, eine mit Salmonellen. Die Campylobacter-Keime sind gegen eines oder mehrere Antibiotika bereits resistent. Der Antibiotikaresistenz-Test ergab: Die Campylobacter-Keime sind gegen eines bis zu vier von zwölf untersuchten Antibiotika resistent. Mehrfach resistent – gegen drei oder vier Antibiotika – waren die Campyloacter-Keime in vier von zehn Proben. Gegen bestimmte Antibiotika wie Ampicillin – aus der Gruppe der Penicilline – waren die nachgewiesenen Campylobacter-Keime in neun von zehn Proben resistent. Gegen Antibiotika aus der ebenfalls wichtigen Gruppe der Chinolone waren die Keime in sieben von zehn Proben resistent.

Jährlich gibt es laut AK in Österreich rund 4.500 Erkrankungen aufgrund von Campylobacter und rund 2.000 aufgrund von Salmonellen. Salmonellen können zum Beispiel Brechdurchfall oder Krämpfe hervorrufen. Campylobacter kann vor allem bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel Bauchschmerzen, blutige Durchfälle oder Erbrechen verursachen. Küchen-Hygiene ist daher oberstes Prinzip bei rohen Lebensmitteln wie Geflügel, Eier oder Fleisch. Keime können sich während der Lagerung oder bei der Zubereitung auf andere Lebensmittel übertragen. Daher Schneidebrett, Messer und Co immer sehr heiß abwaschen oder in den Geschirrspüler geben. Rohe Lebensmittel, besonders Geflügel, vollständig durcherhitzen, damit die Keime absterben.

Die Nachmessungen der Temperaturen in den Kühlvitrinen zeigten: In zwei (zehn Prozent) der 20 überprüften Vitrinen lag die Lagertemperatur bei über vier Grad Celsius. Bei neun herrschte eine Kühltemperatur zwischen ein und vier Grad Celsius vor, bei den restlichen neun unter ein Grad Celsius. Geflügel sollte eine Produkttemperatur von maximal vier Grad Celsius haben. Die Temperaturkontrolle der Produkte zeigt: Acht Geflügel-Proben (40 Prozent) hatten über vier Grad Celsius, eine davon sogar über sieben Grad. Das könnte daran liegen, dass zu oft die Kühlung unterbrochen wurde.

Die AK verlangt nun aufgrund ihres Geflügel-Tests mehr Kontrollen und Maßnahmen gegen den Arzneimittel-Einsatz bei Geflügel. Die Konsumenten brauchen Sicherheit, dass das Fleisch einwandfrei und nicht mit gesundheitsschädigenden Keimen behaftet ist. Denn immerhin hatten zehn der 20 von der AK überprüften verpackten Geflügel-Proben Campylobacter-Keime. Sie sind gegen ein oder mehrere Antibiotika resistent.

Die AK fordert daher:

- Antibiotika-Einsatz reduzieren: Nötig ist eine lückenlose Erhebung des Antibiotikaeinsatzes in der Geflügelmast. Mit Antibiotika in der Tiermast ist äußerst zurückhaltend umzugehen. Dazu braucht es insbesondere auch nötige Maßnahmen bei den Haltungsbedingungen von Geflügel. Derzeit werden 60 Tonnen Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt.

- Bessere Kontrollen: Die betrieblichen Eigenkontrollen zur Sicherstellung der lückenlosen Einhaltung der Kühlkette müssen verbessert werden.

Tags: AK, Ampicillin, Antibiotika, Antibiotikaresistenz, Arbeiterkammer (AK), Arneimittel, Österreich, Campylobacter, Chinolone, Erbrechen, Erkrankung, Geflügel, Geflügel-Proben, Gesundheit, Haltungsbedingungen, Hühner, Küchen-Hygiene, Kühlkette, Keime, Konsumenten, Konsumentenschutz, Kontrollen, Lagertemperatur, Lagerung, Lebensmittel, Lebensmittelversuchsanstalt Klosterneuburg, Medizin, Nahrungsmittel, Penicilline, Salmonellen, Temperatur, Test, Veterinärmedizinischen Uni, Wien

Abgelegt in Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Donnerstag, 12. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

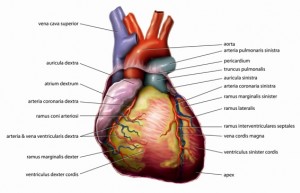

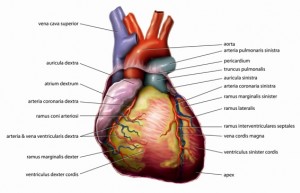

Die Herz-Hirn-Bauch-Achse hat große Bedeutung für Diabetes und Herzinsuffizienz: Wie eine aktuelle Studie der MedUni Wien zeigt, wirkt das vom Herzen erzeugte Hormon BNP auch appetithemmend. Das Herz reagiert demnach nicht nur auf Hormone, es produziert einige dieser Botenstoffe auch selbst. Diese Erkenntnis eröffnet neue Therapiechancen für Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz oder Diabetes.

Die Herz-Hirn-Bauch-Achse hat große Bedeutung für Diabetes und Herzinsuffizienz: Wie eine aktuelle Studie der MedUni Wien zeigt, wirkt das vom Herzen erzeugte Hormon BNP auch appetithemmend. Das Herz reagiert demnach nicht nur auf Hormone, es produziert einige dieser Botenstoffe auch selbst. Diese Erkenntnis eröffnet neue Therapiechancen für Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz oder Diabetes.

Bei einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) wird beispielsweise eine erhöhte Menge des Hormons BNP (B-Typ natriuretisches Peptid) freigesetzt. Vermehrt produziert unterstützt dieses Hormon die Herzarbeit: So scheiden einerseits die Nieren mehr Natrium und Flüssigkeit aus, andererseits weiten sich auch die Gefäße aus. Bekannt war der deutliche Zusammenhang zwischen der chronischen Herzinsuffizienz mit Appetitlosigkeit und starkem Gewichtsverlust, die Ursache dafür hingegen ist eine wichtige neue Erkenntnis.

Ein Team der MedUni Wien rund um Martin Clodi von der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel konnte diese Frage nun beantworten. Verantwortlich ist das Hormon BNP, es hat eine direkt appetithemmende Wirkung. Auch den dahinter stehenden Mechanismus beschreibt die Studie, die soeben im international führenden Fachmagazin “Diabetes” erschienen ist.

Bisher war nur bekannt, dass es eine in beide Richtungen wirkende Verbindung zwischen Gehirn und Magen-Darm-Trakt gibt. Diese sogenannte “Gehirn-Bauch-Achse” ist unter anderem maßgeblich für die chronischen Erkrankungen Reizdarm und Reizmagen verantwortlich. “Die nun entdeckte Herz-Hirn-Bauch-Achse dient scheinbar ebenfalls dazu, mit dem Gehirn wichtige Informationen auszutauschen und wesentliche Körperfunktionen zu regulieren und im Falle der Herzinsuffizienz

offenbar die Herzleistung durch Gewichtsreduktion zu erleichtern. Das eröffnet interessante Perspektiven für neue Therapiekonzepte der chronischen Herzinsuffizienz und von Diabetes”, so Clodi.

Tags: Appetit, Appetitlosigkeit, BNP, Diabetes, Endokrinologie, Erkrankung, Gehirn, Gesundheit, Gewichtsverlust, Herz-Hirn-Bauch-Achse, Herzinsuffizienz, Herzleistung, Hormon, Martin Clodi, Medizin, MedUni Wien, Natrium, Peptid, Reimagen, Reizdarm, Stoffwechsel, Studie, Therapie, Ursache

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 11. Juli 2012, von Elmar Leimgruber

Österreichs Staatsoberhaupt Heinz Fischer mit Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder

Foto: LPA

Nachdem mit dem jüngsten Dekret der römischen Regierung das Land Südtirol weitere 80 Millionen Euro einsparen muss, geht dessen Landeshauptmann Luis Durnwalder jetzt in die Offensive: „Die Einschnitte und Vorgaben Roms können wir nicht mehr hinnehmen. Wie ich schon etliche Male betont habe, wollen auch wir unseren Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes beitragen, aber wie und in welchen Bereichen wir Kürzungen vornehmen, das wollen wir im Rahmen unser autonomen Zuständigkeiten selbst entscheiden.“

Durnwalder, der am 5. September auf Schloss Tirol in Südtirol die Staatsoberhäupter Italiens und Österreichs, Giorgio Napolitano und Heinz Fischer mit dem Großen Verdienstorden des Landes Südtirol auszeichnen will, fordert nun als ersten Schritt eine sofortige Aussprache mit der Regierung Monti.

Südtirols Landesregierung geht nun also in die Offensive gegen das Spardiktat des italienischen Regierungschefs Mario Monti: „Tag für Tag überrascht uns die Regierung mit neuen Forderungen oder Kürzungen. Wir werden nicht länger hinnehmen, dass Rom über unsere Köpfe und die Autonomiebestimmungen hinweg sein Sparprogramm durchdrückt“, betonte Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder nach der Sitzung der Landesregierung. Heute, Mittwoch, beraten die Landesregierungen Südtirols und des Trentino sowie die Regionalregierung über das weitere Vorgehen.

Zwar habe man zuletzt von der Bereitschaft der Regierung gehört, mit dem Land über die Einsparungen zu verhandeln, offizielle Mitteilung sei aber keine eingetroffen. Über die Marschrichtung gegenüber Rom ließ Durnwalder keine Zweifel: „Wir wollen von der Regierung sofort angehört werden. Unsere Forderung ist klar: Wir wollen gemeinsam mit der Regierung definieren, wie viel gespart werden muss, wollen dann aber selbst entscheiden, wie wir die geforderten Mittel einsparen. Die Autonomie und die damit zusammenhängenden Sonderbestimmungen müssen einfach eingehalten werden. Außerdem sind wir der Meinung, dass der Stabilitätspakt der besonderen Situation unserer autonomen Länder angepasst werden muss.“

Der Stabilitätspakt schreibt dem Land vor, rund 300 Millionen Euro nicht auszugeben. Insgesamt beläuft sich der Beitrag zur Sanierung des römischen Haushalts für alle autonomen Länder auf 860 Millionen Euro. Der Anteil des Landes Südtirol beträgt etwa 120 Millionen Euro und die Gemeinden werden mit noch einmal rund 60 Millionen Euro zur Kasse gebeten. Dazu kommen noch die 80 Millionen Euro aus dem jüngsten Regierungsdekret.

Weiters ist auch noch der Anteil des Landes an den Sondersteuern des Staates zu klären. “Uns stehen 90 Prozent aller in Südtirol eingehobenen Steuern zu, wenn der Staat also die Steuersätze erhöht, müssten uns auch davon 90 Prozent zustehen”, so der Landeshauptmann. Schließlich sei auch in Südtirol das Wirtschaftswachstum nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren und somit müsse das Land neben den Haushaltskürzungen auch mit niedrigeren Steuereinnahmen auskommen.

Das Land hat zwar alle autonomiewidrigen Bestimmungen der Regierung in Rom vor dem Verfassungsgericht angefochten, doch das sei nur mittelfristig eine Lösung, weil sich die Verfahren in die Länge zögen, so der Landeshauptmann: „In dieser Situation nur vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen, ist zu wenig. Wir müssen schließlich den Haushaltsplan für das nächste Jahr aufstellen und da können wir nicht zuwarten, bis uns das Verfassungsgericht Recht gibt.“ Um die derzeitige Situation zu überbrücken werden die einzelnen Ressorts „aus Sicherheitsgründen“ weitere drei Prozent der Haushaltsmittel blockieren. Bereits zu Jahresbeginn hatten die Landesräte beschlossen, in ihren Ressorts fünf Prozent der zugewiesenen Haushaltsmittel einzufrieren.

Tags: Autonomie, Giorgio Napolitano, Großer Verdienstorden des Landes Südtirol, Haushaltskürzungen, Haushaltsplan, Heinz Fischer, Italien, Kürzungen, Luis Durnwalder, Mario Monti, Regierungsdekret, Regionalregierung, Sanierung, Südtirol, Südtiroler Landesregierung, Schloss Tirol, Sonderbestimmungen, Sondersteuern, Spardiktat, Sparpaket, Sparprogramm, Staatshaushalt, Steuereinnahmen, Steuern, Trentino, Verfassungsgerichtshof, Wirtschaftswachstum

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Seit 30. November 2011 müssen alle TV-Geräte sowie Kühl- und Gefriergeräte und seit 20. Dezember 2011 alle Waschmaschinen und Geschirrspüler im Handel mit dem neuen Energie-Label gekennzeichnet werden. Für Wäschetrockner, Lampen, Klimageräte und Backöfen gilt derzeit weiterhin das bestehende Label. Die richtige Kennzeichnung der Geräte wurde nun im Zuge des EU-Projektes “Come On Labels” von der Österreichischen Energieagentur stichprobenartig überprüft. In 20 Geschäften wurden sogenannte “Shop Visits” durchgeführt und dabei über 3.000 Produkte kontrolliert. Mit 58 % korrekt gelabelten Haushaltsgeräten zeigt sich auch in Österreich der bisherige europäische Trend bei der Umsetzung der verpflichtenden Energieverbrauchskennzeichnung.

Seit 30. November 2011 müssen alle TV-Geräte sowie Kühl- und Gefriergeräte und seit 20. Dezember 2011 alle Waschmaschinen und Geschirrspüler im Handel mit dem neuen Energie-Label gekennzeichnet werden. Für Wäschetrockner, Lampen, Klimageräte und Backöfen gilt derzeit weiterhin das bestehende Label. Die richtige Kennzeichnung der Geräte wurde nun im Zuge des EU-Projektes “Come On Labels” von der Österreichischen Energieagentur stichprobenartig überprüft. In 20 Geschäften wurden sogenannte “Shop Visits” durchgeführt und dabei über 3.000 Produkte kontrolliert. Mit 58 % korrekt gelabelten Haushaltsgeräten zeigt sich auch in Österreich der bisherige europäische Trend bei der Umsetzung der verpflichtenden Energieverbrauchskennzeichnung.