Mit ‘Lebenserwartung’ getaggte Artikel

Dienstag, 9. Oktober 2012, von Elmar Leimgruber

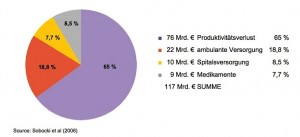

Volkswirtschaftliche Belastung in der EU durch Depressionen

Die Psyche ist das Sorgenkind der Österreicher: Österreich ist eines der Schlusslichter im Mental Health Index der OECD. Dies geht auch aus der Studie “Seelische Gesundheit in Österreich” hervor, welche anlässlich des morgigen Welttags der psychischen Gesundheit veröffentlicht wurde. Dies hat demnach unter anderem zur Folge, dass die volkswirtschaftlichen Kosten der Erkrankungen weiter steigen.

Obwohl laut Studie in Österreich sowohl Männer als auch Frauen eine im EU-Vergleich überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung bei einer unterdurchschnittlichen Anzahl an gesunden Lebensjahren aufweisen, hat das Land innerhalb der Vergleichsländer die zweithöchste Suizidrate, wobei davon auszugehen ist, dass bei jedem erfolgten Suizid etwa 6 nahestehende Menschen mitbetroffen sind und professionelle Hilfe benötigen.

Dem Vergleich mit Ländern wie Italien, Deutschland, Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen hält Österreich nicht stand. Österreich ist beim Mental Health Index der OECD (basierend auf Daten der WHO und Erhebungen der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zur Lebensqualität) gemeinsam mit Italien das Schlusslicht der Vergleichsländer, während Deutschland im Mittelfeld liegt und Norwegen die Spitzenposition innehat.

Und obwohl ein Anstieg der Erkrankungen prognostiziert ist, weist Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern zersplitterte, zentralisierte Strukturen auf, die durch einen Mangel an Fachärzten für Psychiatrie gekennzeichnet sind und Betroffene in Schwerpunktspitälern isolieren. Die Ergebnisse der Studie “Seelische Gesundheit in Österreich”, die von der Integrated Consulting Group in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) und der Pensionsversichungsanstalt (PVA) durchgeführt wurde, zeigen in einem Ländervergleich den niederen Rang Österreichs in der psychischen Versorgung sehr deutlich.

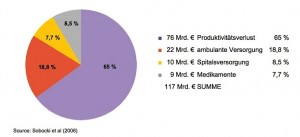

Die Kosten der Behandlung von psychischen Erkrankungen werden sich laut dem World Economic Forum bis zum Jahr 2030 weltweit mehr als verdoppeln und damit die Kosten von Erkrankungen wie Krebs und Diabetes um ein Vielfaches übersteigen. Produktivitätsverluste, hohe Arbeitslosenraten bei den Betroffenen und häufigere und längere Krankenstände sind weitere Auswirkungen dieser Entwicklung.

PsychotherapeutInnen, die in Institutionen wie Krankenhäusern, Heimen, Beratungsstellen, Instituten und kleinen Versorgungseinrichtungen tätig sind, finden dort nicht die Arbeitsbedingungen vor, die ihnen gesetzmäßig zustehen, kritisiert indes der Österreichische Berufsverband für Psychotherapie (ÖBVP). Die Arbeit mit Patienten erfordere Gegebenheiten, die Institutionen meist nicht erfüllen. Dabei geht es sowohl um das Arbeitsumfeld (z.B. eigene Praxisräume, Therapiematerialen, Rückzugsmöglichkeiten) als auch um angemessene Entlohnung und realistische Stundenberechnung. Die Psychotherapeuten fordern erneut das Recht auf kassenfinanzierte Psychotherapie und haben daher eine Unterschriftenaktion gestartet.

Die Prävention psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz ist Kernkompetenz von Arbeitspsychologen, betont der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), der damit auf das öffentlich geäußerte Vorhaben der Ärztekammer, zur Vorbeugung von psychischen Erkrankungen, wie etwa Burnout, gezielt Arbeitsmedizinern einsetzen zu wollen, reagiert. Die im Begutachtungsentwurf der Verordnung über die arbeitsmedizinische Ausbildung von Ärzten (AMED) vorgesehene 30-stündige Aufschulung von Arbeitsmedizinern im Bereich der

Arbeitspsychologie darf keinesfalls mit der universitären Ausbildung samt postgradueller Zusatzqualifikation von Arbeitspsychologen gleichgestellt werden. Leidtragende wären Betroffene am Arbeitsplatz. Der BÖP wiederholt daher seine Forderung, die Arbeitspsychologie als 3. Säule in Prävention und Versorgung von Arbeitnehmern zu etablieren!

Tags: Ärztekammer, Österreich, Österreichischer Berufsverband für Psychotherapie (ÖBVP), Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), Bundesministerium für Arbeit Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), Diabetes, EU-Vergleich, Gesundheit, Integrated Consulting Group, Krankenstände, Krebs, Lebenserwartung, Medizin, Mental Health Index, OECD, Pensionsversicherungsanstalt (PVA), Psyche, Psychiatrie, Psychische Gesundheit, Psychologie, seelische Gesundheit, Soziales, Studie, Suizidrate, Unterschriftenaktion, Welttag der psychischen Gesundheit, WHO

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Freitag, 3. Februar 2012, von Elmar Leimgruber

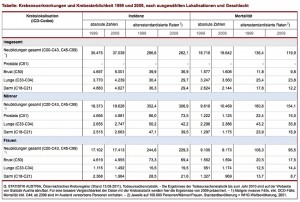

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.

Pro Jahr werden in Österreich rund 20.000 Männer und 18.000 Frauen mit einer Krebsdiagnose konfrontiert, bei jährlich rund 9.000 Frauen und 10.000 Männern führt eine Krebserkrankung zum Tod. Damit sind laut Statistik Austria Krebserkrankungen für etwa ein Viertel der Todesfälle verantwortlich. In Deutschland starben im Jahr 2009 insgesamt 216.128 Personen an einer Krebserkrankung (bösartige Neubildung), davon 116.711 Männer und 99.417 Frauen. Wie das deutsche Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltkrebstag am 4. Februar 2011 mitteilt, war damit auch in Deutschland jeder vierte Todesfall auf eine Krebserkrankung zurückzuführen.

Das Risiko einer Neuerkrankung an Krebs und das Sterblichkeitsrisiko gehen laut Statsistik Austria zwar tendenziell zurück, nicht zuletzt als eine Folge von Maßnahmen zur Früherkennung und von verbesserten Behandlungsmethoden (siehe Tabelle). Dennoch aber verkürzt eine Krebserkrankung die Lebenserwartung eines Menschen in Österreich noch immer deutlich. Die Lebenserwartung lag für einen österreichischen Mann im Jahr 2010 bei 77,7 Jahren, für eine Frau bei 83,2 Jahren. Für Männer mit einem bösartigen Tumor betrug sie 2010 dagegen im Durchschnitt um 2,8 Jahre weniger, für Frauen mit einer Krebsdiagnose sogar um 7,5 Jahre weniger.

Brustkrebs ist mit einem Anteil von gut 28 Prozent (bzw. 4.955 Fällen absolut) bei den Frauen in Österreich seit langem die häufigste Krebserkrankung. Da Brustkrebs durch das vermehrte Screening in einem immer früheren Stadium erkannt wird, ging die Sterblichkeit an Brustkrebs bei Frauen in den letzten zehn Jahren um 15 Prozent zurück. Dennoch war Brustkrebs auch 2009 die mit Abstand häufigste Krebstodesursache bei Frauen. 18 Prozent aller weiblichen Krebssterbefälle waren 2009 auf Brustkrebs zurückzuführen. Prostatakrebs machte im Jahr 2009 bei den Männern mit knapp 4.900 Fällen absolut ein Viertel aller bösartigen Neubildungen aus. Rund jeder zehnte Krebstodesfall bei den Männern war auf Prostata-Krebs zurückzuführen. Die Rate der Sterblichkeit an Prostatakrebs ging in den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel zurück.

Obwohl die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate der bösartigen Lungentumore bei den Männern in Österreich seit 1999 um 16 Prozent zurückgegangen ist, war Lungenkrebs mit rund 2.400 Sterbefällen die häufigste Krebstodesursache bei Männern im Jahr 2009. Für Frauen stieg die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate seit 1999 um 26 Prozent an. Die Sterblichkeit an Lungenkrebs erhöhte sich bei den Frauen im selben Zeitraum um ein Sechstel. Mit rund 4.600 Fällen verursachte der Darmkrebs knapp 13 Prozent aller neudiagnostizierten Tumore im Jahr 2009. Die Sterblichkeit sank im Vergleichszeitraum für Männer um fast 30 Prozent und für Frauen um gut ein Drittel.

Bei den Männern in Deutschland ist in 29.133 Fällen (7,2% aller Sterbefälle) eine bösartige Neubildung der Lunge und Bronchien ursächlich für deren Tod, gefolgt von einer Krebserkrankung der Prostata in 12 217 Fällen (3,0%). Bei Frauen ist die häufigste Krebstodesursache Brustkrebs mit 17.066 Fällen (3,8%), die zweithäufigste ist Lungen- und Bronchialkrebs mit 13.088 Fällen (2,9%). In der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen ist die Krebserkrankung mit einem Anteil von 41% an allen Sterbefällen die bedeutendste Todesursache. Das durchschnittliche Sterbealter der an Krebs Erkrankten liegt bei 73,6 Jahren und damit 6,7 Jahre unter dem allgemeinen Sterbealter.

Im Jahr 2009 wurden deutschlandweit 1.496.089 an Krebs erkrankte Patientinnen (682.361) und Patienten (813.728) im Krankenhaus behandelt und entlassen. Die häufigste Diagnose bei den Frauen war Brustkrebs mit 147.452 Fällen. Bei den Männern war der häufigste Grund für einen stationären Krankenhausaufenthalt die bösartige Neubildung von Bronchien und Lunge mit 128.058 Fällen.

Tags: Österreich, Behandlung, Brustkrebs, Darmkrebs, Deutschland, Frauen, Früherkennung, Gesundheit, Krebs, Krebsdiagnose, Lebenserwartung, Lungenkrebs, Manner, Medizin, Prostata-Krebs, Screening, Sterblichkeitsrisiko, Todesursache, Together it is possible, Tumor, Vorsorge, Weltkrebstag, Weltkrebstag 2012

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Sonntag, 8. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

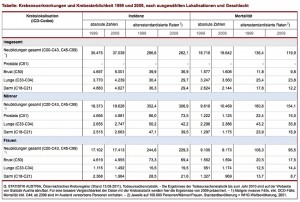

23 Prozent der gesetzlichen Krankenversicherung fließen in die Verwaltung

Grafik: A.T. Kearney

Das öffentliche deutsche Gesundheitssystem hat laut einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens A.T. Kearney ein mögliches Einsparungspotial in Höhe von bis zu 40,4 Milliarden Euro. Durch einen “aufgeblasenen Verwaltungsapparat” wurden demnach allein im Jahr 2010 tatsächlich 40,4 Milliarden Euro verschleudert. Die Studie von A.T. Kearney zeigt zudem erstmals auf, dass von jedem einzelnen Euro Beitragszahlung höchstens 77 Cent für direkt am Patienten wertschöpfende Tätigkeiten ausgegeben werden konnten. Die 23 prozentige Verwaltungskostenquote des deutschen Gesundheitssystems ist so um den Faktor 3,8 höher als der durchschnittliche Wert in deutschen Industrieunternehmen, der 6,1 Prozent beträgt.

Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass 68 Prozent der gesamten Verwaltungskosten bzw. 27,5 Milliarden Euro durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) selbst verursacht werden. Dies entspricht einem tatsächlichen Verwaltungsaufwand von 15,6 Prozent bezogen auf die 176 Milliarden Euro Gesamtausgaben. Dieser Verwaltungskostenanteil ist um den Faktor 2,9 größer als die von der GKV offiziell berichteten Verwaltungskosten von 5,4 Prozent bzw. 9,5 Milliarden Euro.

Die Studie von A.T. Kearney hat bezogen auf die Verwaltungskosten ein Einsparpotenzial von mindestens 13 Milliarden Euro identifiziert. Von jedem Euro können mindestens 8 Cent eingespart werden: “Der Beitragssatz ließe sich von 15,5 Prozent auf mindestens 14,2 Prozent senken”, so Oliver Scheel, Partner bei A.T. Kearney und Leiter des Beratungsbereichs Pharma & Healthcare. Das Einsparpotenzial beträgt somit konkret 252,90 Euro pro Beitragszahler pro Jahr oder 1,3 Prozentpunkte des Beitragssatzes. Das deutsche Gesundheitswesen verfügt über ein signifikantes und bislang ungenutztes Effizienzsteigerungs- und Kostendämpfungspotenzial, so A.T. Kearney. Im Rahmen einer unabhängigen und eigenfinanzierten Studie wurde im Zeitraum Juni bis August 2011 eine Marktforschungsanalyse mit 6.000 Leistungserbringern durchgeführt.

Auch nach den Vorstellungen der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) kann -anstatt die Ausgaben einzuschränken- das Kostenwachstum in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Verwaltungsebene erheblich eingeschränkt werden, indem bestehende, wenig effiziente Strukturen neu geordnet würden. “Die Aufgaben der stationären Versorgung durch die Spitäler gehören klar getrennt von der Akutversorgung in den Spitalsambulanzen und den Aufgaben der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte”, erklärte der oberste Ärztevertreter Walter Dorner. Wer aber als Politiker seine soziale Aufgabe ernst nehme, werde dazu stehen müssen, dass es angesichts der steigenden Lebenserwartung und der damit verbundenen Zunahme vor allem chronischer Erkrankungen einerseits und des Fortschritts der Medizin andererseits nur schwer vertretbar sei, für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung immer weniger Geld auszugeben.

Wohnortnahe Ordinationen und neue Kooperationsformen von niedergelassenen Ärzten könnten einen Gutteil der Versorgungsaufgaben übernehmen, die in den Spitalsambulanzen zu unhaltbaren Überlastungen führten. Dabei verwies Dorner auf das kürzlich von der Ärztekammer angeregte Modell der Akutordinationen. Diese könnten als den Spitälern vorgeschaltete allgemeinmedizinische Einrichtungen dafür sorgen, dass echte Notfälle sofort behandelt werden – je nach medizinischer Erfordernis entweder im Krankenhaus oder in der Akutordination. Patienten, bei deren Beschwerden keine Akutbehandlung notwendig sei, würden an den entsprechenden Fach- oder an den Hausarzt überwiesen.

“Ein weiterer wichtiger Schritt zur Einbremsung des Kostenwachstums ist aus Sicht der Ärztekammer das Hausarztmodell”, hält Dorner fest. Schließlich habe auch der Rechnungshof die enorme Belastung der Spitalsambulanzen nicht nur durch Erst-, sondern auch durch Nachbehandlungen bestätigt. Das Hausarztmodell sieht vor, dass sich Patienten einen Haus- und Vertrauensarzt wählen, der sie zielgerichtet durchs Gesundheitssystem lotst und im Idealfall ein Leben lang betreut. Würde man die Hälfte dieser Nachbehandlungen in den dafür bestens gerüsteten niedergelassenen Bereich verlagern, ergäbe sich auch hier eine jährliche Kostenersparnis in Millionenhöhe, so der Präsident der Ärztekammer.

Tags: A.T. Kearney, Akutordination, Ambulanzen, Ärzte, Österreich, Österreichische Ärztekammer (ÖAK), BEratung, Deutschland, Effizienzsteigerung, Einsparungspotential, Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Gesundheit, Gesundheitssystem, Gesundheitsversorgung, Gesundheitswesen, Hausarzt, Hausarztmodell, Kostenersparnis, Kostenwachstum, Lebenserwartung, Leistungsbringer, Marktforschung, Marktforschungsanalyse, Oliver Scheel, Patienten, Politik, Politiker, Rechnungshof, Soziales, Spitalsambulanz, Studie, Untersuchung, Verwaltung, Verwaltungsapparat, Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenabgabe, Walter Dorner

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 30. November 2011, von Elmar Leimgruber

Reines Vitamin C-Pulver wird in Apotheken und Drogerien angeboten

Aktuelle Studien zeigen eine höhere Lebenserwartung und stabilere Gesundheit durch eine bessere Vitaminversorgung: Vitamin-C-Mangel ist riskant für Herzkranke und ein Vitamin-B12-Mangel für das Gehirn. Davor haben koreanische Forscher auf dem jüngsten Kongress der American Heart Association (AHA) in Orlando (Florida/USA) gewarnt. Demnach können herzkranke Menschen ihren Zustand verschlimmern oder sogar eher sterben, wenn sie zu wenig Vitamin C bekommen.

Menschen mit Herzinsuffizienz könnten also durch eine verbesserte Vitamin-C-Versorgung ihre Lebenswerwartung und -Qualität erhöhen. Zudem hat eine aktuelle US-amerikanische Studie im Fachjournal Neurology erneut bestätigt, dass Vitamin B12 (Cobalmin) nicht nur den Hirnabbau sondern auch das Nachlassen geistiger Fähigkeiten bremst. Dank ausreichender B-Vitamin-Zufuhr könnten wir demnach unser Gehirn noch im Alter leistungsfähig erhalten.

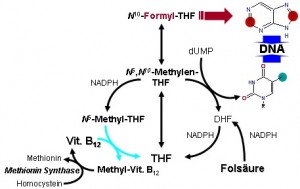

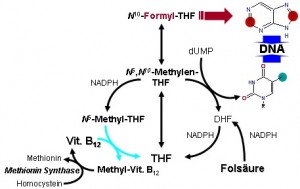

Schematische Darstellung des vereinfachten Stoffwechsel der Folsäure und deren Interaktion mit der Vitamin-B12-abhängigen Methionin-Synthasereaktion

Grafik: CC Stephan Gromer

In der aktuellen AHA-Studie wiesen 39 Prozent der 212 an Herzinsuffizienz leidenden Teilnehmer eine zu geringe Zufuhr an Vitamin C (Ascorbinsäure) auf. Es kam bei diesen eher zu Komplikationen und sie hatten ein doppelt so hohes Risiko, an ihrer ihrer Erkankung zu versterben, als Probanden mit einer guten Vitamin-C-Versorgung. Eine zu geringe Vitamin-C-Versorgung lässt einen Marker für Entzündungen und hohes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, das ultrasensitive C-reaktive Protein (hs-CRP), im Blut ansteigen. Hieraus schlossen die Forscher, dass eine angemessene Vitamin-C-Zufuhr einen niedrigeren hs-CRP-Spiegel zur Folge hat, welcher bei den Patienten wiederum zu einem längeren Leben ohne Herzprobleme führen könnte.

Hohe hs-CRP-Konzentrationen sind in der Vergangenheit bereits in Zusammenhang mit erhöhten Entzündungswerten im Körper gebracht worden. Eine Entzündung bzw. Schwellung der Arterien stellt einen Risikofaktor für kardiovaskulär bedingte Herzkrankheiten, Herzinfarkte, plötzliche Todesfälle, Schlaganfälle sowie periphere Arterienerkrankungen dar. Die “Physicians Health Study”, eine klinische Studie an 18.000 augenscheinlich gesunden Medizinern in den USA, zeigte als erste Untersuchung, dass erhöhte CRP-Werte mit einem dreifach erhöhten Herzinfarkt-Risiko in Verbindung stehen können.

Bereits vor etwa einem Jahr hatten britische Wissenschaftler eine Studie präsentiert, nach der eine Behandlung mit B-Vitaminen einschließlich Folsäure die Hirnschrumpfung bremsen kann. Nun zeigten Forscher aus Chicago, dass Vitamin B12 auch den Abbau geistiger Fähigkeiten verlangsamen kann. Dazu suchten sie bei 121 Personen über 65 Jahren erhöhte Blutkonzentrationen von Markern, die einen Vitamin-B12-Mangel anzeigen, unter anderem auch die Aminosäure Homocystein. Die Autoren der Studie setzten die Konzentrationen der Marker ins Verhältnis zur kognitiven Leistung der Probanden und bestimmten viereinhalb Jahre später das Gehirnvolumen mittels Magnetresonanztomografie (MRT). Das Ergebnis: Studienteilnehmer, bei denen die Werte für die Marker erhöht waren, schnitten in 17 Tests zur Messung der Hirnleistung deutlich schlechter ab als diejenigen mit normalem Vitamin-B12-Status.

Tags: American Heart Association (AHA), Aminosäure, Arterienerkrankung, Ascorbinsäure, Cobalmin, CRP-Werte, Entzündungswerte, Folsäure, Forschung, Gehirn, Gesundheit, Herz, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, herzkrank, Herzkrankheiten, Herzprobleme, Hirnabbau, Hirnleistung, Hirnschrumpfung, Homocystein, hs-CRP-Spiegel, kardiovaskuläre Erkrankungen, Lebenserwartung, Lebensqualität, Magnetresonanztomografie (MRT), Marker, Medizin, Neurology, Physicians Health Study, Risikofaktor, Schlagangfall, Studie, ultrasensitives C-reaktives Protein (hs-CRP), USA, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin-Mangel, Vitamine, Wissenschaft

Abgelegt in Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Montag, 29. August 2011, von Elmar Leimgruber

Foto: © Leimgruber

Nur unter speziellen Voraussetzungen können Vitaminpräparate sogar lebensverlängernd wirken. Im Rahmen eines paneuropäischen Untersuchungsprojektes untersuchten Wissenschaftler für das deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg 23.943 Frauen und Männer (1). Es gebe Hinweise dafür, dass Vitamine bei der Prävention dieser Krankheiten eine wichtige Rolle spielen könnten.

Die Beobachtungsstudie lieferte demnach folgende Ergebnisse: Teilnehmer, die bereits zu Beginn der Untersuchung regelmäßig antioxidative Vitamine (Vitamine C und E sowie das Provitamin A (Beta-Carotin)) einnahmen, wiesen ein signifikant niedrigeres Risiko für eine tödlich verlaufende Krebserkrankung sowie eine geringere allgemeine Sterblichkeit auf als Probanden, die keine Multivitaminpräparate verwendeten.

Die Für und Wider von Vitaminen und Mineralstoffen als Nahrungsergänzung zum Schutz vor Zivilisationskrankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder erhöhtem Sterblichkeitsrisiko sind seit längerer Zeit Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten und werden immer wieder kontrovers diskutiert. Da die Prävention und Entwicklung solcher chronischer Erkrankungen von zahlreichen Faktoren abhängen kann, ist es in der Regel schwierig nachzuweisen, was hauptsächlich vorbeugend gewirkt hat. Höchstwahrscheinlich sind es die Summe der verschiedenen Elemente eines Lebensstils und genetische Faktoren, die die Lebenserwartung beeinflussen. In der Studie zeigte sich, dass Personen, die Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, offenbar grundsätzlich gesundheitsbewusster und aktiver leben.

Für die Widersprüchlichkeit von Studien auf diesem Gebiet führen Forscher mehrere Gründe an. Neben dem grundsätzlichen Problem,

präventive Effekte von Mikronährstoffen nicht so einfach wie therapeutische Wirkungen von Medikamenten in klinischen Studien messen oder gar nachweisen zu können, ist möglicherweise auch die Vitaminversorgungslage der Probanden zu Beginn einer Studie entscheidend: Bei Teilnehmern, die bereits von Anfang an eine ausreichende Vitaminversorgung aufweisen, zeigt sich durch eine zusätzliche Vitamingabe kein gesteigerter präventiver Effekt. Nahrungsergänzungsmittel sind daher möglicherweise nur für Menschen mit Vitamin-Defiziten von gesundheitlichem Nutzen.

Auch genetische Faktoren können die Wirksamkeit und den Bedarf von Vitaminen beeinflussen. Neuere Studien zeigen, dass Menschen mit

bestimmten Genvarianten (Polymorphismen) für Enzyme, die für die Verstoffwechslung von Vitaminen verantwortlich sind, diese

Mikronährstoffe nur eingeschränkt nutzen können (2,3). Entsprechend können Menschen mit diesen nicht seltenen Genvarianten einen erhöhten Vitaminbedarf aufweisen und somit von einer gesteigerten Vitaminzufuhr profitieren.

Für die Interpretation von Studienergebnissen, die auf den ersten Blick auf einen möglichen Zusammenhang zwischen erhöhter Vitaminzufuhr und gesundheitsschädlichen Effekten hinweisen könnten, sei es nötig, weitere potenzielle Auslöser sowie den Zeitpunkt des Auftretens von Krankheiten zu berücksichtigen, so die Experten. In der aktuellen Studie zeigten beispielsweise Teilnehmer, die mit der Einnahme von Vitaminen erst nach Beginn der Untersuchung begannen, eine geringere Lebenserwartung. Nach Ansicht der Wissenschaftler war dies nicht auf die Wirkung der Vitamine zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass die Teilnehmer erst zu Vitamin-Präparaten griffen, nachdem sie bereits erkrankt waren. So konnten die Präparate ihrepräventive Wirkung nicht rechtzeitig entfalten.

Tags: antioxidative Vitamine, Deutschland, Gesunheit, Heidelberg, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krankheiten, Krebs, Lebenserwartung, Medizin, Mineralstoffe, Multivitaminpräparate, Nahrungsergänzung, Nahrungsergänzungsmittel, Prävenetion, Sterblichkeitsrisiko, Studie, Vitamine, Vitaminprodukte, Wirksamkeit

Abgelegt in Redakteur.cc | 2 Kommentare »

Samstag, 6. November 2010, von Elmar Leimgruber

- WIFO-Chef Karl Aiginger

Foto: © Leimgruber

Gesellschaften mit geringeren Unterschieden in der Bildung haben eine höhere Lebenserwartung, ein höheres Wachstum und auch mehr Beschäftigung. Dies erklärte der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Karl Aiginger bei der Sozialstaatsenqueste zum Thema “Sind gerechtere Gesellschaften gesünder ?” im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. “Eine Erhöhung der Bildungschancen verringert die Einkommensdifferenzen, senkt die Gesundheitskosten, erhöht die Lebenserwartung und sichert die Beschäftigung. Den dadurch gewonnenen Vorteil hat die gesamte Gesellschaft und langfristig profitieren davon auch die Bezieher höherer Einkommen”, erklärte der WIFO-Chef.

“Erbschaften und Vermögen bestimmen mehr als das Einkommen aus Beschäftigung über die individuelle Position in der Verteilungshierarchie” betonte Giacomo Corneo von der Freien Universität Berlin. Für Kontinentaleuropa (hier besonders für Grossbritannien) gelte, dass das Privatvermögen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) stärker steigt und die Einkommenskonzentration zunimmt. Diese Zunahme der Ungleichheit sieht Corneo durch die Entwicklung von Vermögen und Erbschaften zu einem Großteil mitbestimmt.

“In jenen Ländern, in denen die Einkommen gerechter verteilt sind (allen voran in den nordischen Ländern), gibt es weniger psychische Erkrankungen, weniger Alkohol- und Drogensucht, eine geringe Säuglingssterblichkeit, weniger Fettleibigkeit, weniger Teenager-Schwangerschaften, eine geringere Selbstmordrate und weniger Gefängnisstrafen”. Dies behauptete Richard Wilkinson, Co-Autor des Buches “The Spirit Level” bei der Tagung.

Eine gerechtere Einkommensverteilung kommt demnach nicht nur jenen zugute, die sozial und ökonomisch benachteiligt sind, sondern allen Einkommensschichten. Für die Zukunft sprach er sich für große soziale Veränderungen aus, die nicht ein mehr an Konsum sondern ein mehr Freizeit bedeutet, und auch eine Verbesserung in der sozialen Umwelt erfordert, so Wilkinson.

Der Vorsitzende des Verbandsvorstandes im Hauptverband, Hans Jörg Schelling, betonte, dass die Gesundheitsausgaben Österreichs – immerhin rund 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – nur zu 20 Prozent die Gesundheit der Bevölkerung mitbestimmen. Der größere Teil wird von anderen Faktoren beeinflusst. “Um die Gesundheit in Österreich nach dem Motto “Länger leben bei guter Gesundheit” nachhaltig verbessern zu können, braucht es eine Gesundheitsorientierung in allen Politikbereichen (“Health in all politics”)”.

Die Wichtigkeit der Umverteilungsfunktion der öffentlichen Hand und den aktivierenden Sozialstaat als Startrampe betonte Sozialminister Rudolf Hundstorfer . Ohne Umverteilung des Staates würde das Armutsrisiko drei Mal so hoch sein als dieses gegenwärtig ist. Hauptmotor für mehr Verteilungsgerechtigkeit bleibe aber dennoch der Arbeitsmarkt: “In diesem Bereich werden wir auch in Zukunft verstärkt Maßnahmen setzen, die die Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen verbessern helfen”, versprach der Sozialminister.

Tags: Arbeitsmarktintegration, Armut, Armutsrisiko, Österreich, Berlin, Beschäftigung, Bildung, Bildungschancen, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkommen, Einkommensdifferenzen, Einkommenskonzentration, Einkommensverteilung, Erbschaften, Fettleibigkeit, Freizeit, Gefängnisstrafen, gerechte Gesellschaft, Gerechtigkeit, Gesundheit, Gesundheitsausgaben, Gesundheitskosten, Gesundheitsorientierung, Giacomo Corneo, Grossbritannien, Hans Jörg Schelling, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Health in all politics, Karl Aiginger, Konsum, Kontinentaleuropa, Lebenserwartung, Lebenswerwartung, Politik, psychische Erkrankungen, Reichtum, Richard Wilkinson, Rudolf Hundstorfer, Säuglingssterblichkeit, Selbstmordrate, Soziales, Sozialstaat, Sozialstaatsenquete, Sucht, Teenager-Schwangerschaften, Umwelt, Ungleichheit, Vermögen, Verteilungshierarchie, Wachstum, WIFO

Abgelegt in Kulturia.com | 3 Kommentare »

Montag, 31. Mai 2010, von Elmar Leimgruber

- Rauchen tötet!

Bild: Andreas Stix, pixelio.de

Heute ist Weltnichtrauchertag: Jede Stunde stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen des Tabakrauchs. Dies teilt der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger mit. Raucher haben zudem im Durchschnitt eine um 5 Jahre niedrigere Lebenserwartung als Nichtraucher. Maßnahmen der Raucherentwöhnung und zum Nichtraucherschutz sind deshalb wichtiger Bestandteil einer nationalen Gesundheitspolitik.

Eine österreichweit durchgeführte Gesundheitsbefragung der Statistik Austria zeigt, dass 1,6 Mio. ÖsterreicherInnen täglich rauchen. Und neben den gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums stellt auch der Passivrauch eine massive Bedrohung für die Gesundheit dar. Passivraucher verlieren rund 9 Monate an Lebenserwartung, so eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS). Rauchen stellt heute das bedeutendste Gesundheitsrisiko für Atemwegs-, Herz-Kreislauf-, sowie Krebserkrankungen dar und ist die wichtigste vermeidbare Ursache von vorzeitigem Tod.

Viele Raucherinnen und Raucher sind mit ihrem Rauchverhalten unzufrieden und möchten etwas verändern, einige möchten ihren Konsum reduzieren, manche ganz mit dem Rauchen aufhören. Die österreichische Sozialversicherung bietet schon seit vielen Jahren unterschiedliche Möglichkeiten zur RaucherInnenentwöhnung an: stationäre und ambulante Programme und das Rauchertelefon, eine gelungene Kooperation zwischen den Krankenversicherungsträgern, den Ländern und dem Bundesministerium für Gesundheit (www.rauchertelefon.at, 0810810013). Darüber hinaus hat das Rauchertelefon Broschüren und Folder, die telefonisch oder per e-Mail unter info@rauchertelefon.at kostenlos bestellt werden können.

Was Südtirol betrifft, geht aus der Mehrzweckerhebung der Haushalte 2009 des ISTAT, durchgeführt vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT), hervor, dass 19,0% der Südtiroler mit 14 Jahren und mehr rauchen, und zwar 21,9% der Männer und 16,3% der Frauen. 26,5% haben mit dem Rauchen aufgehört und 54,5% haben nie damit angefangen. Weiters zeigt die Erhebung, dass der Anteil der Raucher bei den über 60-Jährigen am geringsten ist und dass Männer im Schnitt mehr Zigaretten am Tag rauchen als Frauen (13 Zigaretten gegenüber 9).

Wie das deutsche Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltnichtrauchertag am 31.5.2010 mitteilt, zählten sich im Jahr 2009 nach den Ergebnissen des Mikrozensus 74% der deutschen Bevölkerung über 15 Jahren zu den Nichtrauchern. Insgesamt sind 70% der Männer und 79% der Frauen Nichtraucher. 45% der Männer und 64% der Frauen haben noch nie geraucht. Der Anteil der ehemaligen Raucher, das heißt die Ausstiegsquote, ist bei Männern mit 25% größer als bei Frauen mit 15%.

Im Jahr 2008 starben in Deutschland 43 830 Personen, davon 30 780 Männer und 13 050 Frauen, an Krebserkrankungen, die in Zusammenhang mit dem Konsum von Tabakprodukten gebracht werden können. Neben Lungen-/Bronchialkrebs, der mit 42 319 Sterbefällen die vierthäufigste Todesursache ist, zählen auch Kehlkopf- (1 484 Sterbefälle) und Luftröhrenkrebs (27 Sterbefälle) zu diesen Folgeerkrankungen des Rauchens. Insgesamt waren 5,2% aller Sterbefälle im Jahr 2008 auf eine für Raucher symptomatische Krebserkrankung zurückzuführen. Bei der Betrachtung der Todesursachen im Zusammenhang mit dem Rauchen muss zusätzlich davon ausgegangen werden, dass bei einer Vielzahl von Todesfällen insbesondere durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie durch die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) der Konsum von Tabak mit zum Tode beigetragen haben kann.

Über 50 Inhaltsstoffe in Zigaretten sind krebserregend und erhöhen die Gefahr von tödlichen Herzinfarkten, schreibt der TÜV Rheinland, der eine eigene Raucherentwöhnung anbietet. Doch trotz dieser bekannten Risiken raucht immer noch ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Das traurige Ergebnis: Pro Jahr sterben laut des aktuellen Drogen- und Suchtberichts der deutschen Bundesregierung rund 140.000 Deutsche vorzeitig an den direkten Folgen des Rauchens. Eigentlich ein guter Grund, um mit dem Rauchen aufzuhören. Aber die Nikotinabhängigkeit wird häufig unterschätzt: Nicht nur körperlich verlangt es Raucher nämlich nach einer Zigarette, auch die psychische Abhängigkeit bestimmt stark das Rauchverhalten.

Doch dauerhaft aufhören ist möglich: Rund eine Million Menschen in Deutschland schaffen es jedes Jahr. Ärzte und Apotheker helfen zudem Betroffenen bei den anfänglichen Entzugserscheinungen wie Nervosität, Herzklopfen oder Schlaflosigkeit.

Tags: ASTAT, Österreich, Destatis, Deutschland, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, IHS, ISTAT, Kehlkopfkrebs, Krankenversicherung, Krankheiten, Krebs, Lebenserwartung, Lungenkrebs, Nichtraucher, Nichtraucherschutz, passivrauchen, rauchen, Raucherentwöhnung, Rauchertelefon, Südtirol, Statistik Austria, Tabakrauch, TÜV, Weltnichtrauchertag 2010

Abgelegt in Meinsenf.net | 3 Kommentare »

Montag, 8. März 2010, von Elmar Leimgruber

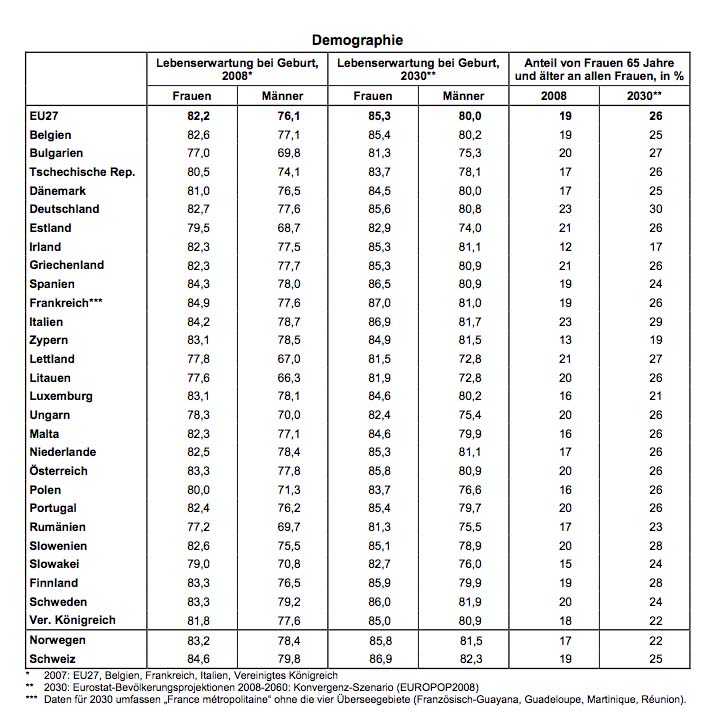

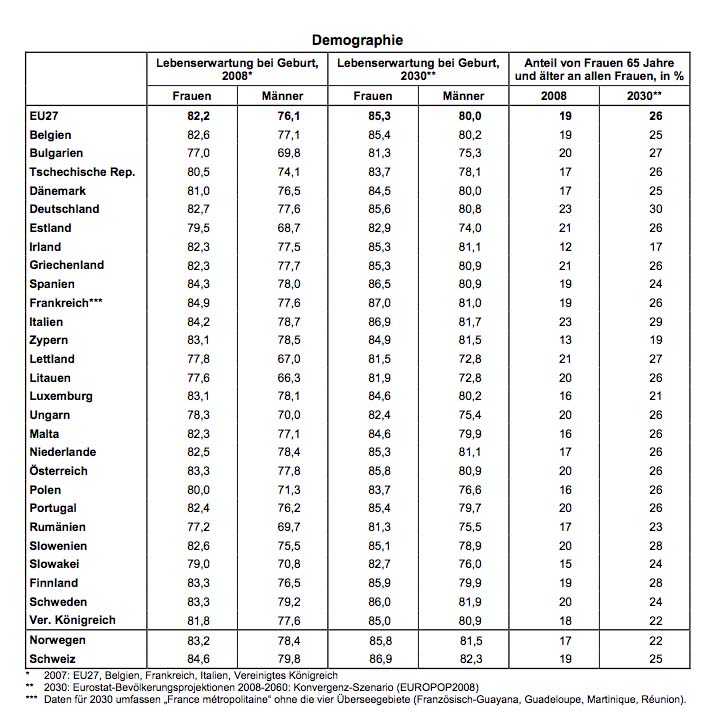

Jetzt haben wir es also schwarz auf weiss: Frauen (über)leben länger: Eine gute Nachricht zum heutigen Weltfrauentag, verbunden mit besten Wünschen meinerseits für alle Frauen weltweit.

Jetzt haben wir es also schwarz auf weiss: Frauen (über)leben länger: Eine gute Nachricht zum heutigen Weltfrauentag, verbunden mit besten Wünschen meinerseits für alle Frauen weltweit.

Im Jahr 2030 wird über ein Viertel aller Frauen 65 oder älter sein. Dies geht aus den aktuellen Daten des europäischen Statistikamtes (eurostat) hervor:

Derzeit sterben Männer in der EU27 demnach durchschnittlich mit 76 Jahren, während Frauen über 82 Jahre erreichen. Die höchste Lebenserwartung in Europa haben derzeit Frauen aus Frankreich, gefolgt von jenen aus der Schweiz, aus Spanien und Italien sowie Männer aus der Schweiz, gefolgt von jenen aus Schweden, Italien und Zypern. Frauen in Bulgarien und Rumänien sowie Männer aus Litauen und Lettland leben am wenigsten lang.

Die steigende Lebenserwartung für das Jahr 2030 wird laut eurostat durch einen Anstieg des Anteils von Frauen im Alter von 65 Jahren und älter widergespiegelt: Im Jahr 2008 war ein Fünftel (19%) aller Frauen in der EU27 65 Jahre oder älter, während für das Jahr 2030 ein Anstieg dieses Anteils auf ein Viertel (26%) erwartet wird.

Für das Jahr 2030 wird ein durchschnittliches Todesalter für Männer auf 80 Jahre und für Frauen auf über 85 Jahre prognostiziert. Für das Jahr 2030 wird also in der EU27 ein Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt auf 85,3 Jahre für Frauen und 80,0 Jahre für Männer erwartet, ein Unterschied von 5,3 Jahren. Es wird zudem angenommen, dass sich die Unterschiede zwischen Frauen und Männern verringern werden, von ungefähr drei Jahren in Zypern bis zu etwa neun Jahren in Litauen, Estland und Lettland.

Demnach lag im Jahr 2008 die Lebenserwartung von Frauen bei 77,0 Jahren in Bulgarien und 84,9 Jahren in Frankreich (2007) und sie war in allen Mitgliedstaaten höher als für Männer. Die größten Unterschiede der Lebenserwartung für Männer und Frauen, von etwa elf Jahren, im Jahr 2008 gab es in Litauen (77,6 Jahre für Frauen und 66,3 Jahre für Männer), Estland (79,5 and 68,7) und Lettland (77,8 and 67,0) und die geringsten, von etwa vier Jahren, in den Niederlanden (82,5 und 78,4), Schweden (83,3 und 79,2) und dem Vereinigten Königreich (81,8 und 77,6 im Jahr 2007). Im Durchschnitt lag im Jahr 2007 in der EU27 die Lebenserwartung bei Geburt bei 82,2 Jahren für Frauen und 76,1 Jahren für Männer, dies entspricht einem Unterschied von 6,1 Jahren.

Tags: Alter, EU, EU 27, eurostat, Frankreich, Frauen, Italien, Lebenserwartung, Manner, Schweden, Schweiz, Spanien, Weltfrauentag 2010, Zypern

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »