- Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel zeichnet den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard aus

Foto: REGIERUNGonline/Hanschke

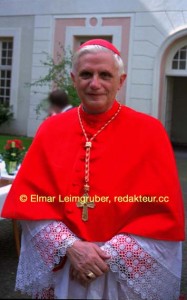

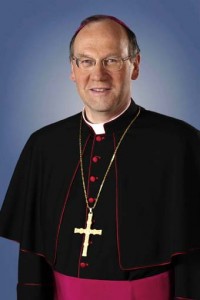

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat anlässlich der Verleihung des Medienpreises “M 100 Sanssouci Colloquium”an den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard die Bedeutung von Presse- und Meinungsfreiheit hervorgehoben. Dieser muss für seine Mohammed-Karikaturen seit 2005 um sein Leben bangen. “Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen darf. Das ist im Übrigen kein Widerspruch dazu, dass Europa auch ein Ort ist, in dem die Freiheit des Glaubens und der Religion sowie der Respekt vor Glaube und Religion ein hohes Gut sind”, sagte Merkel. “Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.” Dieser Satz von Perikles sei heute noch genauso aktuell wie im 5. Jahrhundert vor Christus. “Freiheit zu leben, erfordert Mut, und zwar jeden Tag aufs Neue, im Kleinen wie im Großen,” betonte die deutsche Kanzlerin.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat sich indes gegen die laut gewordene Kritik von Moslem-Organisationen an der Ehrung des dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard gewandt. “Satire und Karikatur sind ironische Stilmittel der Pressefreiheit“, stellte der DJV-Vorsitzende Michael Konken klar: “Sie zu akzeptieren, selbst wenn man sich angegriffen fühlt, ist demokratisches Prinzip.“

redakteur.cc dokumentiert in Ausschnitten die beeindruckende und bedenkenswerte Jahrhundertrede von Angela Merkel zur Verleihung des Medienpreises am 8. September 2010 in Potsdam:

Die Wirkung der präzisen Frage zum richtigen Zeitpunkt, die Freiheit, sie stellen zu können, und vor allem die Freiheit, über die Antwort zu berichten, und zwar ungekürzt, unverändert, unverzüglich – welch hohes Gut. Niemals dürfen wir dieses hohe Gut als selbstverständlich ansehen – auch bei Themen nicht, die nicht sofort die Welt verändern, sondern Fragen des Alltags berühren…

Reden wir also Klartext… Aussagen, zum Beispiel von mir, münden in eine Debatte, eine breite Debatte um Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Er lautet: “Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.” – So weit Artikel 5. Er ist es wert, gerade bei einer solchen Tagung zum Thema “Freiheit und Pressefreiheit” in Gänze vorgetragen zu werden. Er ist das auch wert, weil er neben Artikel 1 zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen, Artikel 2 zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 3 zur Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und Artikel 4 zur Freiheit des Glaubens für mich zu den größten Schätzen unserer Gesellschaft gehört…

Das Thema Sarrazin ist aber gerade kein Thema der Gefährdung der Meinungsfreiheit, sondern es geht darum, ob und gegebenenfalls welche Folgen zum Beispiel ein Buch für einen Autor in einer besonders wichtigen öffentlich-rechtlichen Institution haben kann oder nicht…

Der heutige Tag kann uns für unser Thema “Pressefreiheit in Europa” – da bin ich mir sicher – Orientierung geben. Bei dem Mann, den Sie heute auszeichnen, dem dänischen Zeichner und Karikaturisten Kurt Westergaard, geht es um die Meinungs- und Pressefreiheit. Bei ihm geht es darum, ob er in einer westlichen Gesellschaft mit ihren Werten seine Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung veröffentlichen darf, ja oder nein; egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf. Er ist ein Zeichner, wie es in Europa viele gibt. Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen darf. Das ist im Übrigen kein Widerspruch dazu, dass Europa auch ein Ort ist, in dem die Freiheit des Glaubens und der Religion sowie der Respekt vor Glaube und Religion ein hohes Gut sind. Wenn ein fundamentalistischer evangelikaler Pastor in Amerika am 11. September den Koran verbrennen will, so finde ich das deshalb – kurz gesagt – schlicht respektlos, sogar abstoßend und einfach falsch.

In der Diskussion um die Veröffentlichung der so genannten Mohammed-Karikaturen geht es also genau darum, ob wir in Europa mit unseren Werten – Sie haben die von mir genannten ersten fünf Artikel unseres Grundgesetzes sicher noch im Ohr – aus Angst vor Gewalt und Massendemonstrationen davon absehen, die Zeichnungen dieses Karikaturisten zu veröffentlichen oder nicht, ob sie auch in anderen Zeitungen nachgedruckt werden oder nicht und, wenn nein, warum nicht.

Denen, die das seinerzeit aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht haben, werfe ich nichts vor. Jeden Tag stehen Sie bei Ihrer Berichterstattung vor Abwägungsfragen; sie gehören zur Verantwortung der Medien in Ausübung ihrer Pressefreiheit ganz selbstverständlich dazu. Ich kenne solche Abwägungsfragen auch selbst: Soll die deutsche Bundeskanzlerin die Hauptrede anlässlich dieser Veranstaltung halten? Soll sie den Dalai Lama empfangen? Soll sie Briefe, die sie zum Beispiel von “Reporter ohne Grenzen” bekommt, ernst nehmen und den neuen ukrainischen Präsidenten bei seinem ersten Besuch in Berlin auf die Einschränkungen der Pressefreiheit in seinem Land ansprechen oder damit besser bis zur zweiten Begegnung warten?

Wie also verhält es sich mit den Werten und den Interessen, den politischen wie wirtschaftlichen, die für unser Land wichtig sind – für Sie wie für mich? Ich habe für mich die genannten drei Fragen drei Mal mit Ja beantwortet, und zwar aus einem einzigen Grund, der mich seit Beginn meiner politischen Arbeit leitet: Deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertegebunden – nach innen wie nach außen. Werte und Interessen gehören zusammen. Wer einen Gegensatz aufmacht, hat sich bereits aufs Glatteis führen lassen…

Ja, geben wir den Menschen eine Stimme – in politischen Parteien genauso wie in den Medien. Aber überzeugen wir sie gleichzeitig, dass es in unserem Land am wenigsten darum geht, was gesagt werden darf. Richtige Entscheidungen, Taten statt Worte – das hingegen führt zum Kern dessen, was notwendig ist, zum Beispiel damit Integration gelingt und nicht scheitert, damit Parallelgesellschaften verhindert und nicht auch noch gefördert werden, damit jugendliche Gewalt eingedämmt und nicht hingenommen wird, damit der Sozialstaat denen hilft, die ihn brauchen, und nicht denen, die ihn missbrauchen, und vieles mehr…

Erstens: Freiheit ist nicht bindungslos. Das gilt für unser persönliches Leben, das gilt in der Politik, das gilt für die Verantwortung der Medien, das gilt für uns alle. Freiheit ist stets und für alle mit Verantwortung verbunden. Freiheit steht nie nur für sich. Sie ist eine Medaille mit zwei Seiten: Auf der einen Seite steht die Freiheit von etwas, auf der anderen Seite die Freiheit zu etwas. Wenn wir also von Freiheit sprechen, dann sprechen wir tatsächlich immer auch von der Freiheit des anderen. Was uns in Deutschland wie Europa auszeichnet, das ist der Umgang mit unserer Vielfalt, unserer Freiheit und der Freiheit der anderen. Wir Deutsche und Europäer haben in unserer Geschichte gelernt, aus der Vielfalt das Meiste zu machen. Die Eigenschaft, die uns dazu befähigt, ist die Toleranz.

Zweitens: Die Toleranz ist eine anspruchsvolle Tugend. Sie braucht das Herz und den Verstand. Aber sie ist nicht mit Standpunktlosigkeit und Beliebigkeit zu verwechseln. Sie hat niemals das geringste Verständnis für Intoleranz, für Gewalt von Links- und Rechtsextremismus oder für Gewalt im Namen einer Religion. Die Toleranz ist ihr eigener Totengräber, wenn sie sich nicht vor Intoleranz schützt. Religionsfreiheit meint eben nicht, dass im Zweifelsfall die Scharia über dem Grundgesetz steht. Toleranz meint nicht Wegsehen oder das Messen mit zweierlei Maß. Und Respekt bedeutet nicht Unterwerfung.

Drittens: Freiheit in Verantwortung – das gilt auch für die Wirtschaft. Eine auf Freiheit beruhende Soziale Marktwirtschaft bietet die Spielräume, damit Menschen verantwortlich handeln können. Die Lektion, die uns die Finanz- und Wirtschaftskrise schmerzhaft erteilt hat, muss überall ankommen. Seit Ludwig Erhard gilt, dass der Staat der Hüter der Ordnung unserer Sozialen Marktwirtschaft ist.

Viertens: “Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.” Dieser Satz von Perikles ist heute noch genauso aktuell wie im 5. Jahrhundert vor Christus. Freiheit zu leben, erfordert Mut, und zwar jeden Tag aufs Neue, im Kleinen wie im Großen – wenn ein Jugendlicher nicht mehr mitmacht beim Mobbing eines Klassenkameraden und den Ausschluss aus der Gruppe riskiert, wenn ein Manager nicht mehr mitmacht bei unlauteren Unternehmenspraktiken und dafür seine Karriere riskiert, wenn man in einer Diktatur versucht, jeden Tag in den Spiegel schauen zu können… Ja, so ist es: Mut fängt mit der Überwindung der eigenen Verzagtheit an…

Fünftens: Die Freiheit wird durch die schier unbegrenzten Möglichkeiten der digitalen Revolution geradezu herausgefordert. Auch ich bin fasziniert von den Möglichkeiten des World Wide Web. Trotzdem werden Sie keine Fotos von meiner letzten Geburtstagsfeier im Internet finden – zumindest keine, die ich selbst eingestellt hätte. Im Ernst: Es macht mir Sorgen, wie leichtfertig Menschen ihre Privatsphäre, den Hort individueller Freiheit, aufgeben und im Internet sensible persönliche Daten preisgeben. Gänzlich unverständlich ist mir das, wenn man bedenkt, wie erbittert wir in Deutschland über die Videoüberwachung öffentlicher Plätze oder eine Volkszählung streiten können. Politik und Medien müssen hier weiter Aufklärungs- und – ja, ich sage – Bildungsarbeit leisten, um in diesem Bereich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Freiheit zu kommen.

Sechstens: Auch unsere Außenpolitik ist wertegebunden. Ich sehe mit Sorge, dass Diktaturen und autokratische Staaten den Freiheits- und Toleranzbegriff missbrauchen. Denken wir zum Beispiel an die dritte Konferenz der Vereinten Nationen gegen Rassismus im Jahre 2001. Diese Anti-Rassismus-Konferenz und ihre Nachfolgetreffen wurden leider von Abgesandten aus Diktaturen und autoritär regierten Ländern bestimmt, die den Gedanken dieser Konferenzen in ihr Gegenteil verkehrt haben.

In Zusammenhängen wie diesen wird oft gefragt: Ist es nicht eine kulturelle, westliche, europäische, christliche Anmaßung, dass wir unsere Werte und Freiheitsrechte für universal gültig halten? Meine Antwort ist eindeutig: Nein, es ist keine Anmaßung. Fast alle Staaten sind Mitglieder der Vereinten Nationen und haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkannt. Die großartigen 30 Artikel der Menschenrechtserklärung machen deutlich: Wer diese Rechte bestreitet, hat nicht das Wohl der Menschen im Blick. Kein kultureller Unterschied kann die Missachtung dieser Rechte rechtfertigen.

Ich bin im Übrigen überzeugt: Wenn wir selbstbewusst zu unseren Werten stehen, verschafft uns das weltweit mehr Respekt und Anerkennung, als wenn wir es nur verschämt tun.

Meine Damen und Herren, Freiheit – ich habe es schon oft gesagt – ist für mich persönlich die glücklichste Erfahrung meines Lebens. Auch bald 21 Jahre nach dem überwältigenden Geschenk der Freiheit mit dem Fall der Mauer und 20 Jahre nach der Vollendung der Einheit Deutschlands gibt es noch immer nichts, das mich mehr begeistert, nichts, das mich mehr anspornt, nichts, das mich stärker mit positiven Gefühlen erfüllt als die Kraft der Freiheit.