(Artikel-Aufbau: zunächst der Bericht, dann mein Kommentar dazu in kursiv)

- ÖGB-Präsident Erich Foglar

Foto: © ÖGB/ Christina Häusler

“Die Menschen haben mit Steuergeld für Banken, mit Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Einkommenseinbußen schon ihren Teil geleistet”, sagte der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Präsident Erich Foglar in der gestrigen ORF-Pressestunde und forderte einen “Solidarpakt zur Krisenbewältigung”. Spekulanten, Finanzwirtschaft und Banken, Topverdiener, Großkonzerne und Vermögende hätten die Finanzkrise verursacht. “Diese Gruppen haben bisher keinen Beitrag geleistet aber enorm profitiert. Sie müssen nun endlich auch zur Bewältigung der Krise essenzielle Beiträge leisten.”

Schuldenabbau allein genüge nicht: Langfristige Investitionen in eine wirtschaftlich stabile Zukunft seien nötig, und es müsse zur Schaffung von Beschäftigung und zur Förderung des Wachstums eine Sozialmilliarde für Betreuungs- und Pflegeberufe her, forderte der ÖGB-Präsident. Und : “Fair teilen” laute die Devise des ÖGB.

Daher sei Folgendes umzusetzen:

- von Krisenverursachern: Finanzwirtschaft, Spekulanten und Banken brauchen strenge Regeln, Kontrollen und abschreckende Strafen; Finanztransaktionssteuer in der EU, wenn die nicht kommt Börsenumsatzsteuer in Österreich; Bankenabgabe

- von Topverdienern: Entkoppelung der Managereinkommen von Unternehmensentwicklung; Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenversicherung

- von Vermögenden: vermögensbezogene Steuern, die große Vermögen erfassen, Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer ab einer Million Euro

- von Großkonzernen: Abschaffung der Gruppenbesteuerung, Wertpapierkauf darf nicht mehr als Investition abgeschrieben werden, Steuerschulden beim Staat und den Sozialversicherungen müssen energisch eingetrieben werden, Einführung einer Wertschöpfungsabgabe

Während die Grünen “Kampfbereitschaft” vermissen und FPÖ und BZÖ die Forderungen Foglars ein “altes Gewerkschaftsschema” eines “zahnlosen Tigers” nennen, hagelt es neben der erwartungsgemässen Zustimmung aus seinem politischen Lager (SPÖ) scharfe Kritik von Seiten der Wirtschaftskammer (WKO) und der Industriellenvereinigung (beide ÖVP-nahe):

Mit massiven Steuerbelastungen werde das eigentlich gemeinsame wichtigste Ziel von Gewerkschaft und Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln, gefährdet, warnte Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl: “Der vermeintliche Solidarpakt des ÖGB ist nichts anderes als eine massive Steuererhöhung zu Lasten des Mittelstandes und der Wirtschaft. Er schwächt die Kraft des Wirtschaftsstandortes und die Kaufkraft der Konsumenten”. Daher wird er von der Wirtschaftskammer abgelehnt. Jedoch “bei der Umsetzung einer Finanztransaktionssteuer ziehen Wirtschaft, Regierung und ÖGB an einem Strang,” sagte Leitl und bekannte sich klar zur Einführung einer internationalen “Spekulantensteuer”.

“Österreich ist mit der vierthöchsten Steuer- und Abgabenquote in der EU und über 50 Prozent Staatsquote heute bereits ein absolutes Hochsteuerland”. Die Forderungen Foglars sind daher eine “massive Gefährdung für den Standort und damit heimische Arbeitsplätze” kritisierte auch der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Markus Beyrer.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ich bin dafür, dass jene zur Kasse gebeten werden, welche die Wirtschaftskrise durch “in die eigene Tasche wirtschaften” und/oder Fehlspekulationen verursacht haben: Es kann nicht sein, dass sich Manager über Jahre oder gar Jahrzehnte hindurch eine goldene Nase verdient haben, gleichzeitig das Vermögen ihrer Kunden verspielt haben und ungeschoren davon kommen:

Dagegen müsste dringendst weltweit vorgegangen werden. Aber für die Regierungen hat dies derzeit (oder überhaupt nie?) offenbar keine Dringlichkeit.

Ich habe unlängst hier schon Jahresverdienste einzelner Manager, die 500.000 Euro jährlich übersteigen, als Hohn der Armen und als unmoralisch bezeichnet. Und das gibt meinen klaren Standpunkt zum Thema Reichensteuer wieder: Niemand, wirklich niemand verdient (im wahrsten Sinne des Wortes) meines Erachtens mehr als 500.000 Euro jährlich. Und hier sollte eine Begrenzung nach oben hin angesetzt sein; wer sie überschreitet, sollte die überschüssigen Gelder wahlweise wohltätigen Organisationen oder der Staatskasse zur Verfügung stellen müssen. Und jene mit einem Jahreseinkommen ab 150.000 Euro sollten bereits einen weitaus höheren Steuersatz als bisher bezahlen müssen. Diese Gesetze sollten idealerweise europaweit verbindlich beschlossen werden.

Wenn -so wie es scheint- auch durchaus einige Österreicher -an der Steuer vorbei- grosse Summen Geldes in der Schweiz gehortet haben, dann ist es höchste Zeit (wie vor wenigen Tagen geschrieben), die Schweiz in die Aufklärungspflicht zu nehmen. Dies zeigt aber auch, dass obwohl es angeblich in Österreich so hohe Steuersätze gibt, es immer noch genügend Möglichkeiten für die “Ganz Oben” , ihr Geld rechtzeitig vor der Steuer verschwinden zu lassen. Was aber für Kleinverdiener und für den sogenannten Mittelstand gilt, dies muss genauso und noch viel mehr für die sogenannten “Oberen Zehntausend” gelten. Hier darf es keine Ausnahmen vor dem Recht und der Pflicht geben, vor allem nicht bei den Obersten.

Was übrigens für Versicherungen bereits gilt, sollte auch für Banken gelten: sie sollten jährlich belegen müssen, was sie mit dem Geld ihrer Kunden tun, vor allem auch, wie sie es in deren Sinne gewinnbringend anlegen. Und ebenfalls genauso wie Versicherungen sollten auch Banken per Gesetz dazu verpflichtet werden, auch den Grossteil ihrer Einnahmen wieder an die Kunden auszuschütten.

Eine Erbschafts- oder Schenkungssteuer hingegen ist nur dann sinnvoll, wenn dadurch nicht die Weiterführung von Betrieben gefährdet ist: Wenn erbsteuerlich bedingt eine Firma verkauft werden müsste, würde das tatsächlich dem Mittelstand massiv schaden und natürlich auch nur den Bigplayern zu noch mehr Monopol verhelfen: Das lehne ich daher ab.

Auch eine grundsätzliche Vermögensbesteuerung ist abzulehnen, sofern es sich bei diesem Vermögen um Immobilien handelt, die entweder dem Eigenbedarf (auch Famile und Angehörige) oder der Vermietung dienen: Im ersten Fall handelt es sich um ein dringendes Wohnbedürfnis und zudem wird jetzt schon Grundsteuer dafür bezahlt (und beim Kauf einer Immobilie genauso), und zweitens: die Mieteinnahmen sind jetzt schon doppelt besteuert: zuerst über die Mehrwertsteuer, dann nochmal über die Einkommensteuer. Und zudem sind Immobilien kein zur Verfügung stehendes Geld.

Eine europäische Finanztransaktionssteuer ist dann zu empfehlen, sobald auch die Schweiz darin eingebunden ist und sobald die Spekulationen eine gewisse festzulegende Summe überschreiten.

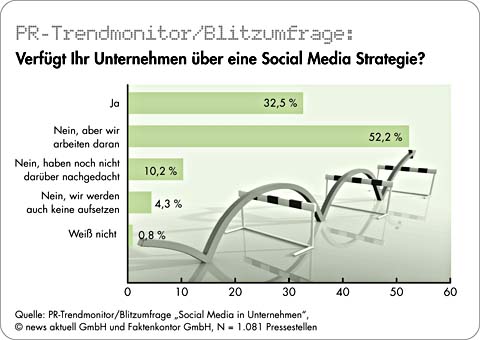

Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen verfügt über eine Social- Media-Strategie. Gut jede vierte Firma stellt zusätzliche finanzielle Mittel für die Web2.0- Kommunikation bereit. Das ergab die Umfrage “Social Media in Unternehmen” der dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor, an der sich laut Veranstalter mehr als 1.700 Pressesprecher und PR-Fachleute beteiligt haben.

Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen verfügt über eine Social- Media-Strategie. Gut jede vierte Firma stellt zusätzliche finanzielle Mittel für die Web2.0- Kommunikation bereit. Das ergab die Umfrage “Social Media in Unternehmen” der dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor, an der sich laut Veranstalter mehr als 1.700 Pressesprecher und PR-Fachleute beteiligt haben.