Mit ‘Wissenschaft’ getaggte Artikel

Montag, 27. September 2010, von Elmar Leimgruber

- Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer Gesellschaft

Foto: fraunhofer.de

In Zeiten, in denen über neue Atomkraftwerke diskutiert wird, kommt jetzt eine intertessante Aussage von wem, der Bescheid weiss: “Eine Energieversorgung mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ist schon 2050 machbar.” Dies betonte Eicke R. Weber, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und Sprecher der Fraunhofer-Allianz Energie bei der Eröffnung der Fraunhofer-Energietage. Das Motto der zweitägigen Veranstaltung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften lautete: Energiekonzept Deutschland – Mit neuer Energie. Auf den Fraunhofer-Energietagen, die am 23. und 24. September 2010 stattfanden, beschäftigten sich Wissenschaftler, Unternehmer und PoIitiker damit, wie Deutschland den Übergang zu einer nachhaltigen, sicheren, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Energiewirtschaft schaffen kann.

Die prognostizierten wirtschaftlichen Potenziale lassen sich laut Fraunhofer aber nur nutzen, wenn die einzelnen Akteure der weitverzweigten Energieforschung enger zusammenarbeiten. Ein Beispiel ist der Ausgleich von dem Angebot und Nachfrage nach Strom in intelligenten Netzen und die Speicherung von erneuerbarer Energie. Um diese Verzahnung zu fördern, hat die Fraunhofer-Gesellschaft 2004 ihre Aktivitäten für Energietechnologien in der Fraunhofer-Allianz Energie gebündelt. Die 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 16 Instituten betreiben international systemübergreifende Energieforschung über Technologie- und Branchengrenzen hinweg. Ziel ist, auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch Politik und Energiewirtschaft einen leichten Zugang zu den Kompetenzen der Fraunhofer-Institute zu verschaffen.

Die Fraunhofer-Allianz Energie konzentriert sich hier auf fünf strategische Forschungsbereiche. Die Forscher arbeiten an der Weiterentwicklung energieeffizienter Technologien, intelligenten Systemen zum Energiemanagement, neuen Speichersystemen sowie Verfahren zur Nutzung regenerativer Energien. “Wir sind national und international vernetzt. Um die Entwicklung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, arbeiten 33 Fraunhofer-Institute Hand in Hand. Sie kümmern sich nicht nur um Antriebskonzepte, sondern auch darum, wie Solartankstellen aussehen müssen oder welche Herausforderungen auf Stromversorgung und Stadtplanung zukommenerläuterte Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft : “Als strategischer Partner ist Fraunhofer am Massachusetts Institute of Technology MIT ebenso aktiv wie in dem ambitionierten Ökostadtprojekt Masdar City in Abu Dhabi und der europäischen Initiative DESERTEC.”

Die Förderung der regenerativen Energien schont zudem nicht nur die Ressourcen, sondern stärkt auch die Unternehmen hierzulande. “Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Treiber für unsere Wirtschaft. Dies zeigte sich in der Krise”, erklärte Bullinger und verwies auf entsprechende Fraunhofer-Studien. Ein höheres Tempo bei der Nutzung grüner Technologien hätte demnach mehrere positive Effekte: Die Abhängigkeit Europas von Rohstoffimporten würde sinken, ebenso der Ausstoß von Kohlendioxid zum Wohle des Klimas. Gleichzeitig könnte Deutschland seine starke Stellung als Exportnation von innovativer Umwelt- und Energietechnik ausbauen. Schon heute dominieren deutsche Unternehmen den Markt für grüne Technologien, erklärte Bullinger:

So beträgt der Anteil deutscher Unternehmen am Weltmarkt für Energieerzeugungs¬technologien 30 Prozent, bei Technologien für Kreislaufwirtschaft, Abfall und Recycling sind es 25 Prozent wie eine Auswertung von Markstudien und Branchenanalysen durch Roland Berger ergeben hat. Wenn das hohe Innovationstempo beibehalten wird, könnten in den nächsten zehn Jahren zahlreiche zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, insbesondere in den Bereichen Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Biomasse, Energieeffizienz in Industrie und Haushalten sowie Ausbau der Stromnetze. Bis 2020 rechnet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe mit bis zu 380.000 Beschäftigten im Greentech-Sektor, bei verstärkten Anstrengungen im Klimaschutz sind sogar 630.000 Arbeitsplätze möglich. Zudem würde das Bruttoinlandsprodukt um 70 beziehungsweise 81 Milliarden Euro steigen.

Für ihre Forderung nach einem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien haben die Fraunhofer-Experten prominente Unterstützung. Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesumweltminister und einstiger Direktor des UNO-Umweltprogramms UNEP, hält das 100-Prozent-Ziel ebenfalls für realistisch: “Wir müssen alles daran setzen – etwa in der Entwicklung erneuerbarer Energien und durch die Erhöhung der Energieeffizienz –, diese Zukunft so schnell wie möglich zu erreichen”, so Töpfer, der heute das Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam leitet. Töpfer sieht im schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien “große Chancen für den Markt und die Menschen”. Dafür sollte die Bundesregierung allerdings ambitioniertere Ziele setzen. Die strebt bis 2050 einen Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 60 Prozent an. Doch schon mit Technologien, die bereits heute zur Verfügung stehen oder derzeit entwickelt werden, ließe sich eine weit höhere Quote erreichen.

Tags: Abu Dhabi, Akademie der Wissenschaften, Arbeitsplätze, Ökostadt, Berlin, Biomasse, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Desertec, Deutschland, Eike R. Weber, Elektrofahrzeuge, Energie, Energieeffizienz, Energiekonzept Deutschland, Energiemanagement, Energietechnologie, Energieverbrauch, Energiewirtschaft, Erergieforschung, Erneuerbare Energie, Europa, Forschung, Fraunhofer, Fraunhofer-Allianz Energie, Fraunhofer-Energietage, Fraunhofer-Gesellschaft, grüne Technologie, Hans-Jörg Bullinger, Industrie, Institute for Advanced Sustainability Studies, intelligente Netze, Klaus Töpfer, Kohlendioxid, Masdar City, Massachusetts Institute of Tecnology MIT, Potsdam, Rohstoffimport, Roland Berger, Solare Energiesysteme ISE, Solartankstellen, Sonne, Spreicherung von erneuerbarer Energie, Stadtplanung, Strom, Stromnetz, Stromversorgung, Technologie, Umweltschutz, UNEP, UNO, Wind, Wirtschaft, Wissenschaft

Abgelegt in Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Mittwoch, 18. August 2010, von Elmar Leimgruber

- Vielfach unterschätzt: Die Volksdroge Alkohol

Foto: © Leimgruber

Das in der Schweiz geplante total revidierte Alkoholgesetz sieht zu lasche Werbevorgaben für Bier und Wein vor. Dies kritisiert die Sucht Info Schweiz in einer Aussendung: “Alkoholwerbung schafft Konsumanreize und positive Einstellungen zum Produkt, gerade auch bei jungen Konsumierenden. Unverständlich ist deshalb die vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte Vorlage, Lifestyle-Werbung für Bier und Wein zuzulassen”. Sucht Info Schweiz (ehemals SFA) fordert daher, im total revidierten Alkoholgesetz einheitliche Regeln für sämtliche alkoholischen Getränke.

Es sei enttäuschend, dass Lifestyle-Werbung nur für Spirituosen unzulässig bleibt, hingegen für Bier und Wein weiterhin möglich ist: “Attraktive, beruflich, sportlich und sozial erfolgreiche junge Menschen werben für Alkohol und schaffen so eine positive Haltung gegenüber dem beworbenen Produkt”, was ein Lebensgefühl vermittle, “das an Werte wie Sportlichkeit, Jugend oder Erfolg anknüpft.”

Das Gesetz verbiete zwar Werbung für alkoholische Getränke, die sich an Jugendliche unter 18 Jahren richtet. Dennoch aber versuche die Alkoholindustrie aber, junge Konsumierende zu gewinnen. Studien belegten zudem, dass ein früher Konsumeinstieg die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Erwachsenenalter einen problematischen Alkoholkonsum zu entwickeln.

“Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Alkoholwerbung nicht nur die Einstellung von Jugendlichen gegenüber Alkohol, sondern auch deren Konsumverhalten beeinflusst”, sagt Michel Graf, Direktor von Sucht Info Schweiz. Nebst dem Verbot der Lifestyle-Werbung sollte gemäss Sucht Info Schweiz die Gelegenheit der Gesetzesrevision daher dazu genutzt werden, die Werbung für sämtliche alkoholischen Getränke in den elektronischen Medien (Fernsehen, Radio, Internet) und auch für alkoholfreie Getränke mit gleichem Namen oder Aufmachung wie die alkoholhaltigen Produkte zu verbieten. Die Totalrevision des Alkoholgesetzes ist bis Ende Oktober 2010 in der Vernehmlassung. Ein erster Positionsbezug von Sucht Info Schweiz zu dem vom Bundesrat am 30. Juni 2010 in die Vernehmlassung geschickten Gesetzestext ist online abrufbar.

Sucht Info Schweiz will Probleme verhüten oder vermindern, die aus dem Konsum von Alkohol, anderen psychoaktiven Substanzen oder potenziell abhängigkeits-erzeugenden Verhaltensweisen hervorgehen. Sucht Info Schweiz konzipiert und realisiert Präventionsprojekte, engagiert sich in der Gesundheitspolitik und der psychosozialen Forschung. Sie ist eine private, parteipolitisch unabhängige Organisation mit gemeinnützigem Zweck. Sucht Info Schweiz ist auf nationaler Ebene tätig und pflegt Kontakte zu Institutionen im Ausland. Wir treten daher auch unter den Bezeichnungen Addiction Info Suisse, Dipendenze Info Svizzera und Addiction Info Switzerland auf.

Bücher zum Thema “Alkohol und Sucht” finden Sie hier.

Weitere interessante Beiträge zum Thema Alkohol:

- EU will Alcolocks für LKW-Fahrer

- Alkohol-Missbrauch unter Schülern erschreckend hoch

- Jeder 11-19-jährige Südtiroler trinkt Alkohol (Info + Kommentar)

- Aufwärmen mit Alkohol ist gefährlich

Tags: Addiction Info Suisse, Addiction Info Switzerland, Alkohol, alkoholfreie Getränke, Alkoholgesetz, Alkoholindustrie, alkoholische Getränke, Alkoholwerbung, Bier, Bundesrat, Dipendenze Info Svizzera, Fernsehen, Gesetz, Gesundheitspolitik, Getränke, Internet, Jugend, Jugendliche, Konsum, Konsumanreize, Konsumeinstieg, Konsumverhalten, Lebensgefühl, Lifestyle, Lifestyle-Werbung, Medien, potentiell abhängigkeits-erzeugende Verhaltensweisen, Prävention, Präventionsprojekte, psychoaktive Substanzen, psychosoziale Forschung, Radio, Schweiz, SFA, Spirituosen, Studie, Sucht, Sucht Info Schweiz, Totalrevision, Verbot Alkoholwerbung, Wein, Werbung, Wertbevorgaben, Wissenschaft

Abgelegt in Kulturia.com | 2 Kommentare »

Donnerstag, 5. August 2010, von Elmar Leimgruber

Wer eine wissenschaftliche Arbeit zu einem businessrelevanten IT-Thema verfasst, kann sich ab sofort für den ersten Business Technology Award von McKinsey & Company bewerben. Der Wettbewerb unter dem Motto “Technologie hat ihren Preis” richtet sich an Studierende, Absolventen und Doktoranden, die im Bereich Wirtschaft und Technologie forschen.

Wer eine wissenschaftliche Arbeit zu einem businessrelevanten IT-Thema verfasst, kann sich ab sofort für den ersten Business Technology Award von McKinsey & Company bewerben. Der Wettbewerb unter dem Motto “Technologie hat ihren Preis” richtet sich an Studierende, Absolventen und Doktoranden, die im Bereich Wirtschaft und Technologie forschen.

Die Bewerbung für den Business Technology Award ist für Einzelautoren oder Teams möglich. Einzureichen sind eine Vorstellung der Idee als PowerPoint-Präsentation oder Video, ein wissenschaftliches Abstract sowie ein Lebenslauf. Bewerbungsschluss für den mit insgesamt 12.500 Euro dotierten Preis ist der 15. Oktober 2010.

Die Verfasser der besten eingereichten Arbeiten werden zu einer Konferenz nach Kitzbühel am 26. und 27. November eingeladen. Dort präsentieren sie ihre Ergebnisse einer Jury aus Managern, Professoren und McKinsey-Experten. Das Gremium wird im Lauf der Veranstaltung die Sieger auszeichnen.

Das BTO ist mit etwa 700 Beratern in rund 30 Ländern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. Seine Klienten sind Topmanager international führender Unternehmen. BTO-Berater arbeiten an Projekten im Spannungsfeld von Wirtschaft und Technologie.

Nähere Informationen zum Wettbewerb sind online unter www.bt-award.mckinsey.de abrufbar.

Tags: BT-Award, BTO, Business Technology Award, Doktoranden, IT, Kitzbühel, Manager, McKinsey, Professoren, Technologie, Tirol, Topmanager, Wirtschaft, Wissenschaft, wissenschaftliches Arbeiten

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 4. August 2010, von Elmar Leimgruber

- Ötzi, der 5300 Jahre alte Mann aus dem Eis

Foto: LPA

Der Europäischen Akamedie (EURAC) in Bozen (Südtirol) , der Universität Tübingen und Heidelberger Bioinformatikern ist es nun gelungen, das gesamte Erbgut der weltbekannten Gletschermumie “Ötzi” zu entschlüsseln und damit einen Meilenstein in der Erforschung der Gletschermumie zu setzen.Nun sind sind die Weichen gestellt, um weitere Rätsel rund um den Eismann in nächster Zukunft aufzulösen.

Der 5300 Jahre alte “Ötzi” wurde 1991 beim Tisenjoch in Südtirol nahe dem Hauslabjoch in den Ötztaler Alpen oberhalb des Niederjochferners in 3210 m Höhe gefunden und wurde durch das Institut für Gerichtsmedizin der Universität Innsbruck geborgen. Seit 1988 ist die Gletschermumie aus der Zeit um 3400 v. Chr., die übrigens nahezu unversehrt und vollständig erhalten ist, im Archäologiemuseum von Südtirols Hauptstadt Bozen ausgestellt. Im kommenden Jahr feiert das Archäologiemuseum den 20. “Geburtstag” der Entdeckung des Mannes aus dem Eis. Zu diesem Anlass wollen die Forscher ihre Analyse der Daten und ihre daraus gezogenen Erkenntnisse vorstellen.

Um das komplette Ötzi-Erbgut zu erstellen, haben Experten der drei Institutionen ihre Kompetenzen eingebracht: Albert Zink, der Leiter des Instituts für Mumien und den Iceman an der Europäischen Akademie (EURAC), Carsten Pusch vom Institut für Humangenetik der Universität Tübingen und der Bioinformatiker Andreas Keller vom Biotechnologie-Unternehmen febit in Heidelberg.

Der Bioinformatiker Keller stellte den beiden Humanbiologen modernste Sequenzier-Technologien zur Verfügung, mit denen das Forscherteam die Millionen an Sequenzdaten des Ötzi-Genoms entschlüsselte und in kürzester Zeit das schaffte, was mit bisherigen Verfahren nur im Zeitraum von Jahrzehnten zu bewältigen war: Sie entnahmen dem Becken der Eismumie eine Knochenprobe und erstellten mithilfe der neuen Sequenzier-Technologie SOLiD eine DNA-Bibliothek, die den mit Abstand größten DNA-Datensatz enthält, der jemals Eismann erarbeitet wurde.

Die Arbeit am Eismann stellte sich für das Forscherteam zur gleichen Zeit als besondere Pionierarbeit heraus, da an Ötzi die neu entwickelte Technologie erstmals zum Zuge kam. „Wir haben es mit alter DNA zu tun, die obendrein noch stark fragmentiert ist. Nur aufgrund dieser modernsten Technologie mit ihrer geringen Fehlerrate ist es uns Wissenschaftlern gelungen, das komplette Genom von Ötzi in diesem kurzen Zeitraum zu entschlüsseln“, unterstreicht Zink, unter dessen Obhut die Eismumie liegt.

Der spannendste Teil der Arbeit wartet jedoch noch auf die Wissenschaftler: Die riesigen Datenmengen, die nun vorliegen, können nach ihrer bioinformatischen Aufarbeitung viele Fragen beantworten, wie: Gibt es heute noch lebende Nachfahren von Ötzi und wo leben sie? Welche genetischen Mutationen kann man zwischen früheren und heutigen Populationen festmachen? Welche Rückschlüsse kann man aus der Untersuchung von Ötzis Genmaterial und seinen Krankheitsveranlagungen auf heutige Erbkrankheiten oder andere heutige Erkrankungen wie Diabetes oder Krebs ziehen? Wie wirken sich diese Erkenntnisse auf die heutige Forschung in der genetischen Medizin aus?

Tags: Albert Zink, Andreas Keller, Ötzi, Ötzi-Erbgut, Ötzi-Genom, Ötztaler Alpen, Bioinformatik, Biotechnologie, Bozen, Carsten Pusch, Diabetes, DNA, DNA-Bibiliothek, DNA-Datensatz, Eismann, Eismumie, Erbforschung, Erbgut, Erbkrankheiten, EURAC, febit, Forschung, Gene, Genetische Medizin, Genmaterial, Genom, Gerichtsmedizin, Gletschermumie, Hauslabjoch, Heidelberg, Humanbiologie, Iceman, Institut für Humangenetik, Institut für Mumien, Krankheiten, Krebs, Mann aus dem Eis, Medizin, Meilenstein, Mutationen, Niederjochferner, Südtirol, Südtiroler Archäologiemuseum Bozen, Sequenzdaten, Sequenzier-Technologie, SOLID, Tisenjoch, Universität Innsbruck, Universität Tübingen, Wissenschaft

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Freitag, 23. Juli 2010, von Elmar Leimgruber

- Die neue Ö1-Chefin Bettina Roither

Foto: orf.at

Die bisherige ORF-Radio-Chefredakteurin, die 51-jährige Oberösterreicherin Bettina Roither wird Nachfolgerin von Alfred Treiber und somit neue Ö1-Chefin. Generaldirektor Alexander Wrabetz begründete diese Entscheidung am Donnerstag damit, dass Roither “eine der versiertesten Journalistinnen und erfahrensten Radiomanagerinnen des Landes” sei.

“Österreich 1 ist für mich Österreich von seiner besten Seite, progressiv, innovativ und weltoffen, aber in der Qualität beständig – ich freue mich sehr darauf, mich nun ausschließlich mit diesem tollen Sender beschäftigen zu können,” und sie sehe es als Herausforderung, “dass Ö1 auch weiterhin der führende Kultur- und Informationssender in Europa bleibt,” reagierte Roither selbst auch die Ernennung.

Der bislang für die ORF-TV-Hauptabteilung “Religion” Verantwortliche Gerhard Klein wurde von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz auf Vorschlag von Informationsdirektor Elmar Oberhauser zum neuen Leiter der TV-Hauptabteilung “Bildung und Zeitgeschehen” bestellt. Klein (57) wird die Leitung der Wissenschaftsabteilung im Fernsehen zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Chef der ORF-TV-Hauptabteilung “Religion” übernehmen und die Funktion mit 9. August 2010 antreten. “Da der Bereich der Dokumentation zu den ganz besonderen Stärken des ORF zählt, bin ich davon überzeugt, dass mit der noch engeren Vernetzung der beiden Hauptabteilungen Religion und Wissenschaft künftig wichtige Synergien bestmöglich genutzt werden können, um unserem Publikum auch in Zukunft qualitativ hochwertiges Programm zu bieten.”

Auf Vorschlag von Hörfunkdirektor Willy Mitsche wurde zudem unlängst Werner Dujmovits, 38, als Chefproducer Hörfunk bestellt. Dujmovits ist seit Jänner 2010 interimistischer Leiter dieser Stabsstelle und wurde nun in dieser Funktion bestätigt.

Waltraud Langer wird indes Leiterin der ORF-TV-Hauptabteilung Magazine (FI 9). Langer, 49, zuletzt Infochefin von ORF 1 und Stellvertreterin des TV-Chefredakteurs, wurde auf Vorschlag von Informationsdirektor Elmar Oberhauser zur neuen Magazinchefin bestellt und tritt ihre Funktion umgehend an. Ursprünglich war ZIB-Chefin Lisa Totzauer für diesen Posten vorgesehen gewesen, welcher aber zum Zwecke ihrer Verhinderung öffentlich ÖVP-Nähe unterstellt wurde. Infochef Elmar Oberhauser drohte gar mit Rücktritt, sollte Totzauer diese Position erhalten, das wäre abzulehnende (schwarze) politische Einflussnahme. Dabei wäre die vom (grossmehrheitlich tiefroten) ORF-Stiftungsrat gewählten Mitglieder der Geschäftsführung für Ernennungen zuständig, so Oberhauser.

“Technologische Modernisierung, verbesserte Usability sowie Barrierefreiheit” wollen indes die seit 20. Juli überarbeiteten Webangabote von news.orf.at und sport.orf.at bieten. “Grundsätzlich hat sich an der inhaltlichen Gestaltung und an der Bedienung von news.ORF.at und sport.ORF.at nichts geändert,” schreibt der ORF. Aber: “Die News- und die Sportseite von ORF.at sind von nun an frameless und barrierefrei, Bild- und Textgrößen wurden an moderne Bildschirmauflösungen angepasst. Im Rahmen des an die Neuerungen angepassten Designs sind Texte durch die neuen Hintergrundfarben noch besser lesbar,” so der ORF.

Weiter Meldungen zum Thema ORF und politische Unabhängigkeit:

- Neuer ORF-Stiftungsrat gewählt

- SPÖ-manipulierter Publikumrat wählt SPÖ-Vorsitzenden und SPÖ-Stellvertreterin (Kommentar)

- Roland Adrovitzer wird ORF-Korrespondentenchef, Karl Amon wird APA-Vorstand (Beitrag)

- SOS ORF: Warum wehren sich die ORF-Redakteure nicht gegen Faymanns Bevormundung? (Kommentar)

- Ö1-Chef Treiber fordert: Aktive Politiker zurück in den ORF

- Politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche Zwänge

- Journalisten sind manipiuliert, korrupt und Lügner

Tags: Alexander Wrabetz, Alfred Treiber, Ö1, Österreich, Barrierefreiheit, Bettina Roither, Bildung, Chefproducer, Dokumentation, Elmar Oberhauser, Europa, Fernsehen, frameless, Gerhard Klein, Hörfunk, Information, innovativ, Journalismus, Kultur, Lisa Totzauer, Machtkämpfe, Meinungsfreiheit, Mobbing, Nachrichten, news.orf.at, ORF, ORF-Stiftungsrat, Politik, politische Umfärbung, Postenschacher, Pressefreiheit, progressiv, Publikum, Radio, Radiomanager, Religion, SPÖ. ÖVP, sport.orf.at, Stiftungsrat, TV, TV-Magazine, Usability, Waltraud Langer, weltoffen, Werner Dujmovits, Wissenschaft, Zeitgeschehen, ZIB

Abgelegt in Redakteur.cc | 3 Kommentare »

Sonntag, 14. März 2010, von Elmar Leimgruber

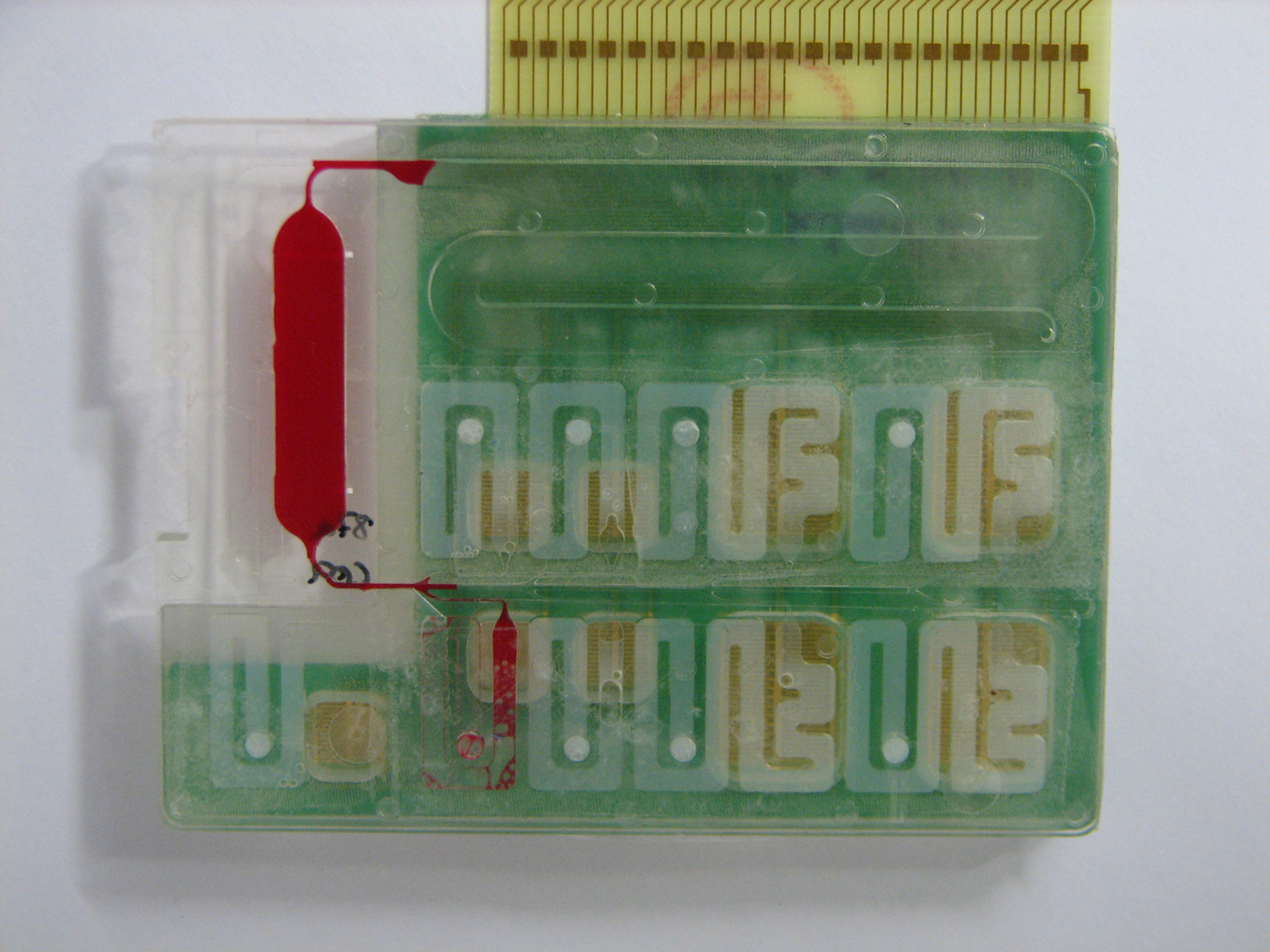

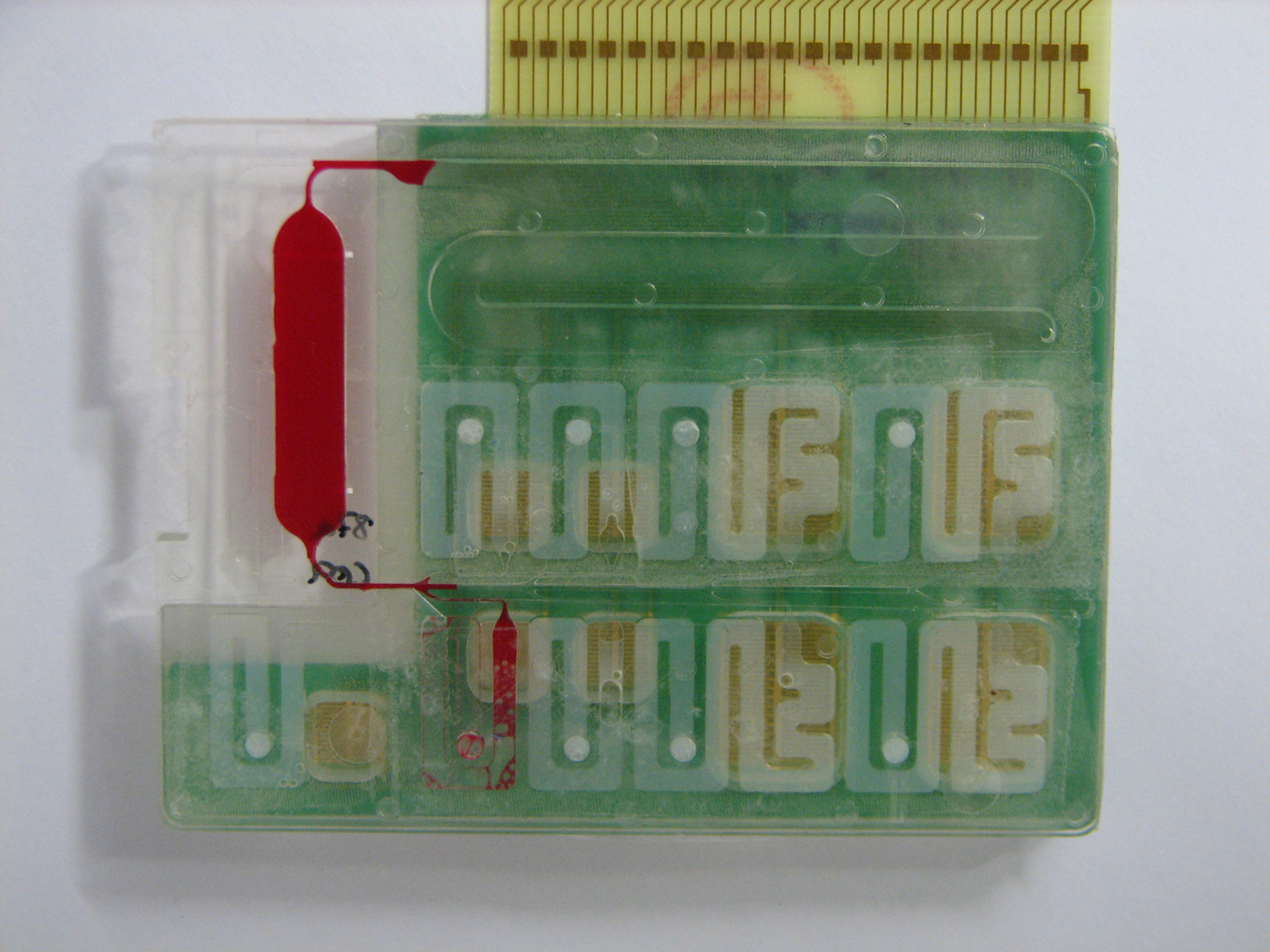

- Das Fraunhofer Biolabor

Foto: FraunhoferIBMT

Dank Labortests lassen sich viele Krankheiten heute zuverlässig diagnostizieren. Doch diese in-vitro-Analysen kosten oft wertvolle Zeit. Ein System der Fraunhofer-Forscher, das selbst komplexe Analysen vor Ort ermöglicht, steht jetzt kurz vor der Marktreife. In einem Verbundprojekt haben Forscher aus sieben Fraunhofer-Instituten nun eine modular aufgebaute Plattform für in-vitro-Diagnostik entwickelt, mit der sich unterschiedliche Bioanalysen – etwa von Blut und Speichel – direkt in der Arztpraxis durchführen lassen.

Kernelement des Mini-Labors sind laut Fraunhofer Einweg-Kartuschen aus Kunststoff, die mit unterschiedlichen Sensoren bestückt werden können. Für eine Analyse befüllt der Arzt die Kartusche mit entsprechenden Reagenzien – Bindemitteln, die bestimmte Stoffe wie Antigene im Probenmaterial nachweisen. Je nach Fragestellung stehen ihm außerdem unterschiedliche Nachweisverfahren – englisch Assays – bereit. Um einen Assay durchzuführen, muss der Arzt nur die Kartusche mit den entsprechenden Substanzen beladen, der Test läuft dann automatisiert ab.

Ist die Kartusche entsprechend präpariert, legt sie der Arzt in das Messsystem ein. Die Ergebnisse der Speichel- und Bluttests kann er wahlweise mit optischen oder elektrochemischen Biosensoren auslesen. Für beide Methoden haben die Forscher im Messsystem je ein Auslesefenster mit einem Bypass installiert, durch den die Probe gepumpt wird. So erhält der Arzt auch bei komplexen Analysen innerhalb von etwa 30 Minuten ein Ergebnis. Eine neues Modul auf der Rückseite der Kartusche ermöglicht es zudem, das Probenmaterial auf DNA-Ebene zu untersuchen.

“Dank ihres Baukastenprinzips ist unsere ivD-Plattform so flexibel, dass sie sich für alle möglichen bioanalytischen Fragestellungen eignet”, so Eva Ehrentreich-Förster vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT in Potsdam-Golm:” Wir haben die Assays dabei so optimiert, dass sich in einem einzigen Analyseschritt bis zu 500 Nachweisreaktionen parallel durchführen lassen”.

Das Mini-Labor steht kurz vor der Marktreife. Die Wissenschaftler stellen die ivD-Plattform vom 23. bis zum 26. März auf der Messe Analytica in München vor. Neben medizinischen Anwendungen hat Ehrentreich-Förster noch weitere Märkte im Blick: “Die ivD-Plattform eignet sich auch für die Lebensmittelanalytik oder für Dopingkontrollen.”

Tags: Analaytica München 2010, Antigene, Assays, Befund, Bioanalyse, Biosensor, Bluttest, Fraunhofer, ivD-Plattform, Krankkheiten, Labor, Laborergebnisse, Lebensmittelanalyse, Medizin, Minilabor, Minilabor zum Mitnehmen, Proben, Speichel, Wissenschaft

Abgelegt in Redakteur.cc | 2 Kommentare »

Sonntag, 14. Februar 2010, von Elmar Leimgruber

- Psychiater Raphael Bonelli

Foto: rpp2009.org

Es gibt ihn tatsächlich: jenen Glauben, der schwerwiegend belastet und schadet, der unglücklich und krank macht. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, sah sogar Religion insgesamt als eine Art universelle Zwangsneurose: Für ihn war Glaube eine kindliche Form der Wirklichkeitsbewältigung.

So simpel ist es aber nicht: Glaube und Psyche sind zuinnerst miteinander verbunden: ein wahrlich komplexes Thema:

Wo Glaube Schaden anrichtet, handelt es sich um eine missverstandene, um eine “ungesunde” Religiosität, weil sie ängstlich oder fanatisch macht. Dies erklärt der Psychiater und Neurologe Raphael Bonelli in der aktuellen Ausgabe der Wiener Kirchenzeitung “Der Sonntag”.

Ein gelebter Glaube mit den entsprechenden verinnerlichten Werten aber durchwirke den Lebensstil positiv. Der gläubige Mensch lebe oft gesünder, “weil er vielleicht weniger exzessiv Alkohol und sonstige Suchtmittel konsumiert, sich möglicherweise beim Essen mehr zurückhält, die Sexualität geordneter lebt, weniger der Arbeitssucht verfällt, die Familie hochhält, die Beziehungen pflegt, gegen seinen Egoismus ankämpft und Rücksichten nimmt, also das Risikoverhalten reduziert”, erklärt Bonelli.

Viele neuere wissenschaftliche Studien würden einen “wohltuenden, ja psychohygienischen Einfluss der Religiosität” belegen: Menschen, die im Glauben verankert sind, sind demnach auch besser geschützt vor Sucht, Depression und Selbstmord , sagt Bonelli, der auch Vizepräsident der Austrian Association of Biological Psychiatry ist.

Die erwiesenen positiven Auswirkungen des Glaubens bedeuteten aber natürlich nicht, “dass ein Kranker nur genug glauben muss, um auch gesund zu werden”. Glaube dürfe nie als Medizin verkauft werden, betont Bonelli: “Glaube ist kein Mittel zum Zweck, und schon gar nicht zum Zweck der Gesundheit.”

Tags: Alkohol, Beziehungen, Depression, Egoismus, Familie, Gesundheit, gesundheitsfördernd, Glaube, Kirche, Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Psychohygiene, Psychotherapie, Rücksicht, Religion, Religiosität, Selbstmord, Sexualität, Sigmund Freud, Studie, Sucht, Wissenschaft, Zwangsneurose

Abgelegt in Meinsenf.net | Keine Kommentare »

Montag, 8. Februar 2010, von Elmar Leimgruber

- Europäische Partnerschaft gegen den Krebs

Krebs ist in Europa die häufigste Todesursache nach Herzerkrankungen: Jedes Jahr wird bei 3,2 Millionen Europäern Krebs diagnostiziert. Dies teilt die EU-Kommission anlässlich des Weltkrebstages mit. Am weitesten verbreitet sind demnach Lungen-, Brust- und Dickdarmkrebs. Die EU setzt im Kampf gegen Krebs auf Wissenschaft und Aufklärungsarbeit.

So hat ein mit EU-Geldern gefördertes Team einen Biosensor entwickelt, der in der Lage ist, Zellen zu erkennen, die Tumorwachstum aktiv hemmen. Dieses Gerät könnte es Krebskranken ermöglichen, ihr eigenes Immunsystem für die Bekämpfung der Krankheit zu nutzen. Andere Forschungsprojekte befassen sich wiederum mit den Ursachen von Krebs. Im Rahmen eines dieser Projekte wird untersucht, inwieweit sich die Luftverschmutzung langfristig auf die Gesundheit auswirkt. Wissenschaftler, Ärzte und Patientengruppen arbeiten im Rahmen der Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung zusammen. Dabei wird der Austausch von Informationen, Ausrüstung und Fachkenntnissen durch die EU finanziell gefördert.

Insgesamt hat die Wissenschaft bei der Krebstherapie laut EU-Kommission bereits riesige Fortschritte gemacht. Die große Zahl von unheilbar an Krebs Erkrankten macht jedoch deutlich, dass die Forschung noch weiter vorangetrieben werden muss. Die EU arbeitet darauf hin, dass es gelingt, die Krebsraten bis 2020 um 15 % zu verringern und geht dabei auf zwei Fronten vor – Verdeutlichung der großen Bedeutung einer gesunden Lebensweise und Förderung der Krebstherapieforschung.

Die meisten EU-Länder haben eine Strategie zur Verringerung der Krebssterblichkeit entwickelt. Am heutigen Weltkrebstag wird in Aufklärungskampagnen von diesen Strategien viel die Rede sein. Zwischen 2002 und 2006 hat die EU 480 Millionen Euro für Krebsforschung aufgebracht und damit 108 Einzelprojekte finanziert. Im Zeitraum 2007-2013 werden für diese Zwecke noch mehr Mittel bereitgestellt

Der Europäische Kodex gegen den Krebs enthält elf praktische, wissenschaftlich untermauerte Tipps dafür, wie man gesund bleiben und das Krebsrisiko verringern kann. Unter anderem werden tägliche Körperbewegung und die Begrenzung des Alkoholkonsums auf höchstens ein Glas (Frauen) zwei Gläser (Männer) pro Tag empfohlen.

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, kann mit Lebensstilmaßnahmen insgesamt um 36 Prozent gesenkt werden, erklärte hierzu der österreichische Ärztekammerpräsident Walter Dorner.

Darüber hinaus empfehle sich die Gesundenuntersuchung, die Personen ab 18 Jahren einmal jährlich kostenfrei zur Verfügung stehe. “Leider nutzen noch immer zu wenige Menschen das Angebot”, bedauerte der Ärztekammer-Chef. So würden nur 12 Prozent der Anspruchsberechtigten zur Vorsorgeuntersuchung gehen.

Spezielle Vorsorge sei laut Dorner bei den häufigsten Krebserkrankungen angesagt – Brustkrebs bei den Frauen und das Prostatakarzinom bei den Männern. ,Jährlich sterben 1.490 Frauen an Brustkrebs, der somit die am meisten verbreitete tödliche Krebserkrankung bei der weiblichen Bevölkerung ist. Ab dem vierzigsten Lebensjahr haben Frauen alle zwei Jahre Anspruch auf eine Vorsorgemammographie, zudem sollte regelmäßig eine Selbstuntersuchung der Brust erfolgen.

Zur Früherkennung des Prostatakarzinoms, an dem jährlich knapp 1.200 Männern sterben, gibt es die Tastuntersuchung, sowie den PSA-Test, der auf einen Tumor hinweisen kann. Studien zufolge kann dieser Test die Sterblichkeit um etwa 20 Prozent senken. Männer ab dem 45. Lebensjahr sollten sich einmal jährlich einer Vorsorgeuntersuchung unterziehen, erklärte der Ärztekammer-Präsident.

Tags: Alkohol, Alkoholkonsum, Aufklärung, Ärztekammer, Österreich, Bewegung, Biosensor, Brust, Brustkrebs, Dorner, EU, EU-Gelder, EU-Kommission, Förderungen, Forschungsprojekte, Herzerkrankungen, Immunsystem, Karzinom, Krankheit, Krebs, Krebsforschung, Krebssterblichkeit, Krebstherapie, Luftverschmutzung, Mammographie, Prostata, Prostata-Krebs, rauchen, Todesursache, Ursachenforschung, Vorsorgeuntersuchung, Weltkrebstag, Wissenschaft

Abgelegt in Meinsenf.net | 1 Kommentar »

Freitag, 16. Januar 2004, von Elmar Leimgruber

Unterscheidet sich die Gehirnaktivität eines Profi-Violinisten gegenüber dem eines Amateurgeigers beim Spielen des gleichen Violinkonzertes? Können sich auch Amateure das Spiel auf der Geige vorstellen – ein bei professionellen Spielern häufig benutztes Trainingsverfahren – und was passiert dabei in ihrem Gehirn? Dies wurde in einer Studie* des Instituts für Medizinische Psychologie Tübingen von der Arbeitsgruppe um Dr. Martin Lotze erforscht, die jetzt in NeuroImage erschienen ist. Dabei zeigten sich deutliche Differenzen in den Gehirnaktivitäten von Berufsmusikern und Amateuren.

Acht Profi-Violinisten und acht Amateure wurden beim Spielen des Violinkonzertes in G Dur von W. A. Mozart (KV 216) mit funktioneller Kernspintomographie (fMRT) untersucht. Mit diesem Verfahren wird durch starke Magnetfelder die Hirnaktivität dargestellt ohne gesundheitliche Belastung für den Untersuchten.

Da es in der Kernspinröhre sehr eng und laut ist, eignet sich das fMRT nicht besonders gut für Studien, in denen es um Musik geht. Um dennoch Musiker zu untersuchen, wurde auf das Spiel mit dem tatsächlichen Instrument verzichtet, und die Seitengreifbewegungen der linken Hand ohne den Geigensteg durchgeführt. Während der fMRT-Untersuchung wurde zudem die Stärke der Muskelbewegung mittels Elektromyographie dargestellt. Bei dieser Untersuchung zeigten die Profis eine signifikant erhöhte Aktivität der Zielmuskeln. Sie leisten also effektiv mehr beim Spiel des Stückes. Im fMRT hingegen zeigten sie viel ökonomischere Aktivierungen des Gehirns. Diese verteilen sich nicht so stark wie bei den Amateuren über eine Vielzahl von Gehirnregionen, sondern konzentrieren sich vor allem auf drei Regionen: Erstens auf das kontralaterale primäre motorische Zentrum, das die präzise Bewegung steuert, zweitens auf die primäre akustische Hörrinde. Hier hat sich durch das jahrzehntelange Üben mit dem Instrument eine feste Verarbeitungsschleife gebildet, die automatisch beim Fingerspiel – auch ohne tatsächlich hörbare Musik – ein inneres Mithören aktiviert. Und drittens auf übergeordnete Areale im oberen Parietallappen, die motorische Bewegungsprogramme und sensorisches Feedback integrieren. Alle drei verstärkt aktivierten Gehirnregionen dürften für die erhöhte Qualität der Aufführung im Gegensatz zu den unökonomisch aktivierenden Amateuren mitverantwortlich sein.

Die gesteigerte Aktivität sowohl der taktilen als auch der auditiven Komponenten spiegeln eine bereits aus der Musikerforschung aufgezeigte verbesserte sensorische Kontrolle der Fingerbewegungen bei Profimusikern wider. Eine Ökonomisierung der motorischen Steuerung schafft dafür die notwendig Kapazität.

Auch beim vorgestellten Spiel des Musikstückes zeigen Amateurmusiker die für sie charakteristische unökonomische weit verteilte Gehirnaktivierung im Gegensatz zu den Profis. Interessanterweise sind jetzt die vorher beobachteten Verarbeitungsschleifen zwischen dem primären akustischen und dem motorischen Areal nicht aktiv – ein Hinweis darauf, dass dieser Verarbeitungsweg dem ausgeführten Musikspiel vorbehalten ist.

Tags: fMRT, Gehirn, Kultur, Musik, Psychologie, Wissenschaft

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »